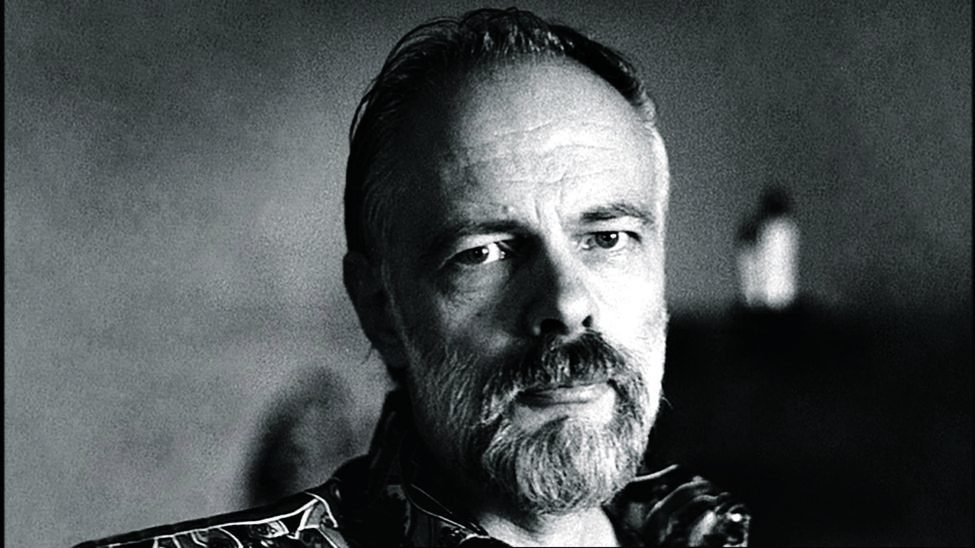

Etienne Barillier est l'un des grands spécialistes de Philip K.Dick en France. Il vient de publier Le Guide Philip K.Dick aux éditions Actusf. Tiré de ce guide et après son texte sur Blade Runner, on vous propose de lire son article : "10 Questions sur Philip K.Dick" (partie 2). (La partie 1 est ici)

6. Quelle est l'importance de la musique ?

La musique est partout, sous toutes ses formes. Les personnages ont toujours un air d'un romantique allemand à siffloter, ou une mélodie passe à la radio quand ce n’est pas tout simplement l'envie de discuter musique. Dans SIVA, on parle du Parsifal de Wagner, La Flûte enchantée est utilisée dans Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?, sans oublier Ubik, avec la Missa Solemnis de Beethoven. La musique peut sauver le monde dans VALIS, être une preuve ontologique de sa propre existence dans Coulez mes larmes, dit le policier, un motif d'émerveillement, une caractéristique de la jeunesse, insouciante et opprimée dans La Bulle cassée. Si la musique classique domine, Dick évoque aussi la musique de son temps, allant des Beatles à Linda Ronstadt, une pétillante fille aux cheveux noirs.

Dick a souvent affirmé avoir animé une émission de radio consacrée à la musique classique. Son employeur de l’époque, Herb Hollis, sponsorisait en effet une radio locale en leur fournissant des disques gratuitement. Il est plus probable qu’au lieu du poste prestigieux d’animateur, Dick n’ait donné qu’un coup de main ponctuel. La Bulle cassée se déroule en partie dans le milieu de la radio, entre musique et problèmes avec les annonceurs publicitaires.

7. Les romans de Dick sont-ils drôles ?

Ceux qui ne connaissent Dick que par ses adaptations cinématographiques, ou seulement par sa réputation d'auteur de textes compliqués, ne savent pas combien ses romans peuvent être drôles, étonnants, pleins d'esprit et de joie de vivre. L'humour peut également être plus sombre, et révéler la difficile condition de l'humain, perdu dans une existence qu'il ne maîtrise pas.

Ses personnages sont tous marqués par une forme de névrose, voire de psychose. Leur relation au monde est toujours complexe. Elle tourne souvent à l’absurde, au problème de communication aussi bien avec autrui qu’avec les machines qui sont censées rendre leur quotidien plus confortable. Rire nous permet d’être plus proches d’eux, même si l’angoisse pointe derrière l’humour grinçant.

8. Est-ce qu'il se droguait ?

Oui, Philip K. Dick se droguait. Principalement d'ailleurs de façon légale ! Il consommait de manière régulière et excessive des amphétamines, en vente non contrôlée, pour pouvoir tenir son rythme de production.

Harlan Ellison — lors de sa présentation de la nouvelle de Dick « La foi de nos pères » dans son anthologie Dangereuses visions (1965) — est celui qui a propagé l'image d'un Dick auteur de la génération des junkies et autres déclassés de la contre-culture. Si l'image a d'abord dérangé Dick, il s'est fait une raison. Il n'y a pas de mauvaise publicité, après tout.

Dick a consommé à de rares occasions des drogues dures. Quand il a essayé le LSD, l'expérience fut tellement intense qu'il en a été marqué pendant des mois. Dans le documentaire The Penultimate Truth About Philip K. Dick, l'écrivain Ray Nelson affirme que Dick n'a pris du LSD que deux fois. Si certains ont vu en lui un écrivain psychédélique, c’est au prix d’un contresens certain. Il a longtemps consommé des amphétamines, des tranquillisants, des relaxants cardiaques. Il a largement dépassé la limite entre l’auto-médication et la dépendance.

La drogue est souvent présente dans les romans de Dick. Elle y est récréationnelle, ludique, mais aussi un moyen de fuir le réel et d’accès à d’autres états de conscience. Elle est au cœur de trois textes : En attendant l’année dernière, Substance mort et enfin Le Dieu venu du Centaure. Dans la préface d’Au bout du labyrinthe, il écrit que « l’expérience vécue par Maggie Walsh après la mort est inspirée, dans ses détails exacts, d’une expérience faite par moi à l’aide du L.S.D. » Que pensait-il des psychotropes ? Il n’en a jamais été le chantre. Comme il l’explique dans la postface de Substance mort, « [mes amis drogués] voulaient prendre du bon temps, mais ils ressemblaient aux enfants qui jouent dans les rues ; ils voyaient leurs compagnons disparaître l’un après l’autre — écrasés, mutilés, détruits —, mais n’en continuaient pas moins de jouer. »

9. Philip K. Dick n'a eu aucun succès de son vivant, pas vrai ?

Vrai, mais aussi faux. En effet, il ne faut pas confondre le succès de Dick au sein du milieu de la science-fiction, avec celui auprès du plus grand public. Il est assez rapidement devenu un auteur majeur en science-fiction, trouvant à placer assez facilement ses textes. Mais cela restait de la de littérature de gare : fondé en 1983 par Thomas M. Disch, le prix Philip K. Dick rend depuis hommage à cet état de fait en récompensant annuellement le meilleur roman paru directement en poche aux États-Unis.

Dick n'a connu une réelle aisance financière qu'à la fin de sa vie. Il a été pauvre, a vécu parfois chichement et a souvent eu du mal à joindre les deux bouts. Son succès a été très rapide à outre-Atlantique, surtout en Angleterre et en France. Les droits de vente de ses livres à l'étranger lui ont assuré des revenus plus stables au fil des années.

10. Philip K. Dick était-il fou ?

Oui, non, peut-être, peu importe. L'homme a écrit, a aimé, a été aimé. Il a été un homme bon, il a aussi été décevant, voire blessant. Il laisse derrière lui une œuvre considérable dont l'influence perdure de nos jours. Il a eu beaucoup d’amis. Il a souffert de solitude, de crises paranoïaques, d’un profond doute mystique.

Sans l'avoir connu, il est assez présomptueux de vouloir faire sa psychanalyse à travers ses textes. Alors oui, il nous est possible de savoir qu'il a été heureux, mais aussi très malheureux, qu'il a cherché toute sa vie, dans ses rencontres comme dans ses livres, des choses qui lui échappaient sans cesse. Comme l’explique Lawrence Sutin, « Phil Dick a connu, à certains moments de sa vie, des troubles affectifs et comportementaux gravissimes qui ont entraîné — pour lui et son entourage — beaucoup de souffrances physiques et morales, des désordres qui l’ont conduit à trois reprises à parler de « dépression nerveuse » et à s’autodiagnostiquer « schizophrène » « psychotique ». (En d’autres occasions, il a farouchement nié la pertinence de ces deux étiquettes.) » (Lawrence Sutin, Invasions divines).

L'homme est-il fou ? Laissons le cliché à d’autres et parlons de l’écrivain.

Etienne Barillier

Le Guide Philip K.Dick