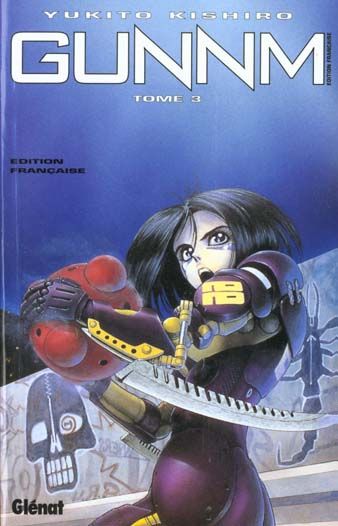

Sorti en salles le 13 février 2019, Alita : Battle Angel est l’adaptation de Gunnm, manga cyberpunk culte de Yukito Kishiro, projet initié par James Cameron. Ce dernier, trop occupé sur sa série de films Avatar, confie l’adaptation à Robert Rodriguez, cinéaste d’ordinaire plus habitué aux séries B (Une nuit en enfer, Machete) qu’aux superproductions hollywoodiennes. L’on suit les pérégrinations d’Alita, cyborg défaillant, recueillie par le docteur Ido. Amnésique, elle cherche à recouvrer son identité, en même temps qu’elle découvre le monde dans lequel elle vient de se réveiller. Question ontologique chère au cyberpunk, que le film traite néanmoins de façon originale et plus nuancée que ses aînés.

Tour de Babel

"Rodriguez lorgne plus volontiers du côté des genres du western et du post apocalypse à la Mad Max (George Miller, 1979) pour développer un univers cyberpunk neuf ; comme si Iron City témoignait de la tension entre l’origine de ses habitants (thème véhiculé par le western) et leur devenir (réflexion du genre du post apocalypse)."

Alita a d’abord ceci de remarquable qu’il s’éloigne des poncifs visuels cyberpunk établis par le Blade Runner de Ridley Scott (1982). La ville plongée dans la nuit, les rues pluvieuses éclairées à la lumière multicolore des néons, les publicités holographiques aux typologies nippones, la transparence froide des gratte-ciels en verre : autant de jalons iconographiques balayés ici par les vents d’Iron City - théâtre de l’action d’Alita - qui, plutôt, griffent la pierre ocre des bâtiments à l’architecture minérale sud-américaine, et déposent une fine pellicule de sable dans les rues de la ville. Les bidonvilles s’amassent verticalement en couches successives, jusqu’à tutoyer le soleil qui diffuse une lumière orange, chaude et mélancolique sur les murs granités de la ville. Rodriguez lorgne plus volontiers du côté des genres du western et du post apocalypse à la Mad Max (George Miller, 1979) pour développer un univers cyberpunk neuf ; comme si Iron City témoignait de la tension entre l’origine de ses habitants (thème véhiculé par le western) et leur devenir (réflexion du genre du post apocalypse). Plus étonnant encore, le film débute classiquement par un carton annonçant que l’action va se dérouler au 26ème siècle. Or, les badauds, qui se bousculent dans les allées d’Iron City, sont vêtus tels des citoyens contemporains lambda. Alors qu’Alita découvre candidement la ville pour la première fois, elle se meut parmi une foule composée de gens bobs vissés sur les têtes, en jeans bleus, t-shirts unicolores… et parfois augmentés d'un bras ou d’une jambe mécanique, seul contrepoint à cette volonté d’effacer les signes futuristes de la cité cyberpunk.

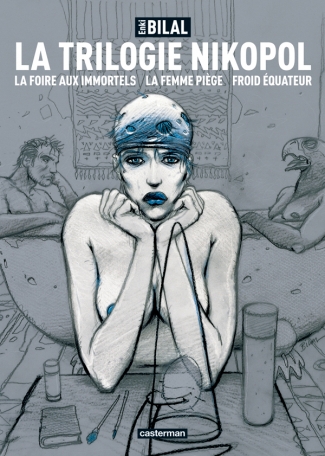

Iron City est aussi une ville où l’ordinaire et la crasse se mêlent, plongée dans l’ombre de la cité volante Zalem, lieu prospère et énigmatique dans lequel chaque citadin d’en bas rêve d’accéder. C’est d’ailleurs dans la déchèterie, où s’amoncèlent les chutes de détritus de Zalem, que débute le film, là où Ido découvre Alita. On pense tout de suite à La Trilogie Nikopol (Bilal, 1980-93), pour sa ville menacée par la rouille et pour la représentation verticale des différents groupes sociaux. Mais aussi à la science-fiction dystopique du Sud-Africain Neil Blomkamp (District 9, Elysium), travaillée par l’idée que le transhumanisme est une forme d’eugénisme : aux favorisés sur une base en hauteur la paix et la santé grâce à la technologie, aux défavorisés sur Terre l’autoritarisme et la maladie.

"En ce sens, Rodriguez valorise la teneur graphique du médium de la bande dessinée japonaise, et en fait un élément-clé de l’histoire à raconter [...].

Bien sûr, ce foisonnement esthétique doit beaucoup au manga Gunnm de Yukito Kishiro dont Alita est l’adaptation. Mais c’est aussi la qualité des images de synthèse qui permet au film de développer un univers si dense ; une prouesse technique possible grâce aux graphistes du producteur James Cameron, déjà à l’œuvre sur le film Avatar (2009). Comme pour ce dernier, la profusion de détails est un générateur d’univers. En ce sens, Rodriguez valorise la teneur graphique du médium de la bande dessinée japonaise, et en fait un élément-clé de l’histoire à raconter ; chose qu’il avait déjà pu expérimenter dans le très esthétisé Sin City (2005), adaptation de la série de comics du même nom. La puissance évocatrice de l’image de la ville est si hypnotisante qu’elle construit sans mal le background narratif d’Alita, permettant une conduite de l’histoire, certes classique, d’un corps - celui d’Alita - qui y déambule, non pour chercher quelqu’un ou quelque chose, mais pour se chercher soi. Il y a donc quelque chose de touchant à ce que la prouesse technique serve, avant même le spectacle et le divertissement (il y en a, avec notamment le passage méta du motorball, sport de la ville), la dimension intime des personnages.

Mémoire musculaire

Classique, car le long-métrage reprend le canevas des films de passage à l’âge adulte et d’apprentissage. Mais seulement au premier abord. Alita, au début du film, est amnésique. Tout juste rafistolée par Ido, elle découvre, au réveil de son opération, son nouveau corps. En sortant du lit, elle trébuche, quitte le temps d’un battement de cil le cadre avant de se ressaisir péniblement. En peu de temps, la réflexion structurant l’entièreté du long-métrage est lancée : la quête mémorielle d’Alita passera d’abord par celle d’un corps.

" Il y a là une tension idéologique sur le rôle du corps, qui se résolve peut-être en ce qu’il est avant tout affaire de mouvement ; au même titre que l’est le cinéma. "

Le corps cybernétique qu’Ido avait confectionné pour sa défunte fille fait dans un premier temps office d’enveloppe charnelle pour Alita. En plus d’hériter d’un corps qui n’est pas le sien, la protagoniste est appelée par le nom même de l’enfant d’Ido, projet macabre qui empêche Alita d’affirmer son identité. Fragile et fait semble-t-il de porcelaine, ce corps, s’il lui convient un temps, va rapidement lui faire défaut, notamment lors de la toute première scène de combat. Alors qu’Alita est en train d’asséner un coup de pied sauté à son adversaire, le geste martial se poursuit et se termine par un fondu enchaîné dans un flashback : Alita est envahie par une réminiscence de son passé, et les techniques de combats qu’elle a jadis apprises lorsqu’elle avait un corps de guerrière d’élite lui reviennent en mémoire. Là est l’enjeu fascinant du film, parce que problématique : alors même que le projet cyberpunk du film semble amoindrir la singularité du corps, ce dernier reste le lieu de la formation des identités. Ainsi, lorsqu’elle retrouve un corps de guerrière d’élite, Alita passe de l’enfance, d’un corps fragile, à l’âge adulte, à un corps entrainé. A contrario, le méchant du film ne se montre jamais, préférant investir le corps de ses sbires pour faire passer ses messages, à la manière d’un être digitalisé. Il y a là une tension idéologique sur le rôle du corps, qui se résolve peut-être en ce qu’il est avant tout affaire de mouvement ; au même titre que l’est le cinéma. C’est toujours lors des scènes d’action (étonnamment lisibles pour une superproduction de divertissement), là où les corps en plein combat ne sont plus que mouvement, qu’il se défont, peaux de synthèse déchirées, métal broyé, membres décâblés.

Cette question problématique du corps est ici en lien avec le cyberféminisme et le devenir-cyborg, concepts qui ont émergé suite à la parution du Manifeste cyborg (éditions Exils,1985) par Donna Haraway, chercheuse en sciences humaines. Pour cette dernière, la figure du cyborg permet de redéfinir l’identité féminine en dehors des normes de genre. Il s’agit d’un terrain que le cinéma de divertissement avait déjà dépoussiéré l’an passé avec le film Ghost in the Shell (Rupert Sanders, 2018). Là aussi, l’héroïne Mira jouée par Scarlett Johansson, courait après ses souvenirs disparus, alors qu’elle devait accepter son nouveau corps cybernétique. L’enjeu, pour Mira comme pour Alita, c’est ce devenir-cyborg, ce corps sans mémoire, c’est-à-dire être autre qu’une femme telle que perçue selon les normes de genre enracinées dans l’Histoire. Alors certes, Alita vit bien une histoire d’amour avec le stéréotype d’un rockeur des années 1970, mais elle finit tragiquement : le boyfriend, incapable de s’adapter à son nouveau corps cybernétique, meurt. Ne reste à la toute fin du film qu’Alita au milieu de l’arène de motorball, comme destinée à être seule parmi les autres, prête à en découdre avec ceux qui veulent sa peau.

Jean-Baptiste Lamoureux