A l'occasion des 20 ans d'Actusf, on vous propose de retrouver certaines de nos plus belles archives. Aujourd'hui une interview de Roger Zelazny par Patrice Duvic, publiée à l'origine dans le Fiction de novembre 1972.

Patrice Duvic : Pour commencer, une question d'ordre biographique : comment avez-vous commencé à écrire de la science-fiction ? Aviez-vous écrit auparavant un autre type de fiction ?

Roger Zelazny : J'ai toujours lu de la science-fiction et du fantastique. Dès mon enfance. Et j'ai toujours voulu être écrivain. Par conséquent, quand j'ai commencé à écrire, je me suis mis à écrire de la science-fiction...

Patrice Duvic : C'est donc la première chose que vous ayez écrite...

Roger Zelazny : Oui. J'ai commencé à écrire à onze ans. A seize ans, j'ai gagné un concours de nouvelles à l'école secondaire et j'ai essayé d'écrire jusqu'à l'âge de dix-huit ans, où j'ai quitté le lycée. A ce moment-là, j'ai arrêté d'écrire de la fiction et j'ai décidé que je serais poète. Je n'ai écrit que de la poésie pendant cinq ans.

Patrice Duvic : Y avait-il un aspect fantastique dans la poésie que vous écriviez à cette époque ?

Roger Zelazny : Ce n'était rien de plus que la poésie de tout le monde. Généralement des vers libres. Je n'ai pas vraiment fait d'efforts sérieux, à l'âge adulte, pour écrire de la science-fiction, jusqu'en 1962. Quand je suis devenu fonctionnaire de l'Etat, ça été pour moi la première chance d'avoir un peu de temps libre. Et j'ai commencé à écrire le soir. Je n'avais pas lu de science-fiction pendant cinq ans, mais je suis allé m'acheter quelques titres, je les ai lus, et je me suis refamiliarisé avec le genre, ce qui n'était pas trop difficile dans la mesure où j'en avais lu pendant toutes mes jeunes années. Après avoir essayé d'écrire pendant deux mois, et après quelques douzaines de refus, j'ai vendu ma première nouvelle à Cyril Goldsmith pour Amazing-Fantastic. Par la suite, j'ai commencé à vendre plusieurs histoires par mois ; j'en ai vendu dix-sept cette année-là. A partir de ce moment, j'ai continué d'accroître ma production, mais je gardais mon travail de fonctionnaire et je n'écrivais qu'à temps partiel. Ce n'est qu'en 1969 que j'ai commencé à écrire à plein temps, mais à ce moment-là j'avais déjà écrit et vendu six livres et environ une cinquantaine de nouvelles.

Patrice Duvic: Votre travail avait-il un rapport avec des questions scientifiques ?

Roger Zelazny : Pendant les premières années, il s'agissait plutôt d'entretiens pour la sécurité sociale, de personnes handicapées ou de gens qui prenaient leur retraite. Et puis en 1965, je suis venu à Baltimore pour travailler au bureau central. Là, c'était plus ou moins un travail de nature juridique qui concernait la rédaction de toutes sortes de mémos et de rapports sur les cas où la sécurité sociale avait fait l'objet de poursuites de la part de quelqu'un.

Patrice Duvic : Quand vous étiez étudiant, étiez-vous en contact avec les fans et écriviez-vous pour des fanzines ?

Roger Zelazny : Je n'étais jamais allé à une Convention avant de commencer à vendre des nouvelles. Je n'avais pas vraiment non plus rencontré beaucoup de fans, à l'exception de gens que je connaissais et qui lisaient de la science-fiction. J'ai lu quelques fanzines et j'en ai coédité un au début des années cinquante, mais j'ai laissé tomber ça quand j'ai quitté le lycée et je n'ai plus eu aucun contact avec la science-fiction jusqu'à l'âge de vingt-deux ans.

Patrice Duvic : Pour quelles raisons n'avez-vous pas tout de suite essayé de vous lancer dans le métier d'écrivain, puisque cela avait toujours été votre but ?

Roger Zelazny : Eh bien, je voyais ça comme un lent processus. Je ne savais pas si ma production se vendrait bien, si je pourrais en vivre, et j'ai donc décidé que je n'essaierais pas d'écrire à plein temps tant que mes revenus à temps partiel ne seraient pas suffisants pour vivre.

Patrice Duvic : C'est donc un objectif que vous n'avez jamais perdu de vue ?

Roger Zelazny : Oui, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours voulu être écrivain et toujours voulu aussi écrire d'autres choses que de la science-fiction. La SF est mon premier amour, mais pas le seul. J'ai commencé par la science-fiction, mais récemment j'ai écrit un roman policier et je suis sur le point d'en faire un autre.

Patrice Duvic : Et le fantastique ?

Roger Zelazny : Le fantastique à l'état pur ?... Je pense que ce que j'écris tend plus vers le fantastique que vers la science-fiction. Mais je pense que j'essaierai probablement. Je considère Le maître des ombres comme du fantastique. Bien sûr, il y a l'ordinateur et je n'ai pas pu en faire uniquement du fantastique. Mais je crois que je ferai peut-être un pur sword and sorcery dans un an ou deux, quand je me sentirai à nouveau dans l'état d'esprit pour le faire.

Patrice Duvic : Comment en êtes-vous venu à vous intéresser au fantastique et à la science-fiction ? Pouvez-vous maintenant déterminer quels en sont les aspects qui vous ont séduits quand vous étiez enfant ?

Roger Zelazny : C'est difficile à dire. Franchement, je ne sais pas. Cela m'a toujours attiré. J'aimais mieux une histoire quand il y avait dedans quelque chose d'un peu inhabituel. Il faudra que je me fasse psychanalyser un de ces jours...

Patrice Duvic : La science-fiction que vous lisiez alors et la science-fiction d'aujourd'hui sont très différentes... Comment expliquez-vous ce changement ?

Roger Zelazny : J'ai moi aussi grandi...

Patrice Duvic : Pensez-vous qu'il était nécessaire qu'elle évolue dans cette direction ?

Roger Zelazny : Oh! oui, je pense qu'il fallait que ça vienne. C'était assez inévitable. Il fallait qu'elle devienne un jour plus complexe que dans les histoires des débuts, où l'accent était plutôt mis sur l'intrigue et où l'intrigue n'avait pas à être excessivement compliquée. Et nous tendons certainement maintenant vers une plus grande variété.

Patrice Duvic : Pensez-vous que cette évolution est due à la nature même de la science-fiction ou que l'influence de facteurs extérieurs est plus importante ? Pour votre part, vous n'avez pas lu que de la science-fiction ; pensez-vous avoir été influencé par des auteurs d'autres domaines littéraires ?

Roger Zelazny : Personnellement, j'ai été influencé quelque peu par la littérature dramatique, le théâtre, et aussi par la poésie moderne. Naturellement, je sais que tout ce que je ressens m'influence d'une manière ou d'une autre. Ce sont des choses que je connais, dans lesquelles je trouve quelque chose d'émouvant, qui m'attirent. Cela doit transparaître quand j'écris moi-même et je présume que c'est le cas pour tous ceux qui écrivent.

Patrice Duvic : Considérez-vous cependant que la science-fiction est très différente du reste de la littérature ?

Roger Zelazny : Oui. La distinction que j'aurais dû faire il y a un instant, c'est que les gens qui en écrivent sont plus ou moins des gens qui en ont lu, comme moi, une grande partie de leur vie, et qui en ce sens ont leurs racines dans le genre. Tout ce qu'ils lui apportent, ce sont des choses qu'ils découvrent ou qui les ont influencés après qu'ils ont été formés par la SF. C'est assez inhabituel, je crois, pour quelqu'un de s'intéresser à la SF sur le tard et de se mettre alors à en écrire beaucoup. Donc, ceux qui écrivent de la science-fiction aujourd'hui sont familiers avec une science-fiction plus ancienne, et les nouvelles techniques qu'ils apportent à la SF, si quelqu'un d'autre les lui appliquait à froid, je pense qu'il ne le ferait probablement pas de la même manière.Quelqu'un qui y serait venu sur le tard n'aurait pas vu évoluer le domaine tout entier, il ne serait pas capable de parodier la SF antérieure s'il le souhaitait ou d'autres choses de ce genre.

Patrice Duvic : Vous voyez la SF comme une culture à part...

Roger Zelazny : Oui. C'est une sorte de ghetto de la littérature. Il n'y a qu'un petit groupe d'individus qui écrivent aujourd'hui de la science-fiction, seulement quelques centaines la plupart du temps, et les nouveaux venus ont probablement suivi plus ou moins le même schéma de développement personnel que les plus anciens.. Ils ont commencé à en lire et ont grandi avec. Donc, en ce sens, oui, il s'agit bien d'une littérature en marge, dont les auteurs ont tous quelque chose en commun...

Patrice Duvic : Le ghetto semble maintenant éclater, d'une certaine manière. Par exemple, vous écrivez maintenant des romans policiers. D'autres auteurs écrivent des romans à thème contemporain, et les auteurs de la littérature générale utilisent des thèmes de science-fiction...

Roger Zelazny : Oui, les frontières sont en train de changer. Nous n'avons pas affaire à quelque chose de statique, mais plutôt de dynamique. Maintenant que les vieilles formes ont été brisées, je pense qu'il se développe simultanément un grand nombre de fronts. L'innovation stylistique n'est que l'un d'entre eux. La plus grande variété des thèmes en est un autre, et aussi, comme vous le disiez, il y a le fait que les auteurs eux-mêmes, un bon nombre d'entre eux, essaient également de faire autre chose que de la SF. Le genre a connu énormément de changements pendant les dix ou quinze dernières années.

Patrice Duvic : Pensez-vous que cet éclatement du ghetto est nécessairement une bonne chose, dans la mesure où le ghetto est lié à ce phénomène culturel dont nous parlions ?

Roger Zelazny : Je ne pense pas que la SF sortira complètement du ghetto. Elle en sortira dans certaines limites, parce que davantage de notions SF passeront dans la littérature générale et réciproquement, et que donc il y aura probablement une sorte de similitude dans certains domaines. Mais cela tient en partie au cours naturel des événements, au fait que la société évolue technologiquement à un rythme très rapide, et que ce qui aurait pu être un roman de science-fiction il y a cinq ans peut maintenant être un roman ordinaire, non SF, tout en restant fondamentalement la même histoire. Je pense que, pour ce qui est des histoires à idées, il est possible que les choses rattrapent les spéculations de la SF, et ce plus rapidement maintenant qu'autrefois.

Quand on décrivait un voyage vers la Lune il y a quatre-vingts ans, on avait assez longtemps devant soi avant que ça arrive. Mais, même il y a dix ans, écrire un roman sur une transplantation cardiaque... on aurait considéré ça comme de la SF jusqu'à ce que ce soit effectivement réalisé. Maintenant, bien sûr, ce ne serait qu'un roman comme un autre. Donc, en ce sens, les deux courants se rapprochent. Seulement je ne pense pas qu'ils soient en train de se fondre, parce que la SF est quand même caractérisée par la spéculation. Et la spéculation concerne des domaines où les choses n'arriveront pas nécessairement, où il est même très improbable qu'elles arrivent. Donc, la SF demeure bien une catégorie à part, et par conséquent je crois que le ghetto existera toujours. On peut envisager un renouvellement partiel, mais il subsistera probablement une petite forteresse dans la littérature moderne, une forteresse qui tiendra un bon moment, et je ne vois pas de danger dans cet éclatement dont nous parlons. Je le considère plutôt comme quelque chose de favorable.

Patrice Duvic : Que pensez-vous du concept de « nouvelle vague » ? Vous considérez-vous comme faisant partie de ce mouvement ?

Roger Zelazny : Eh bien, le terme a été tellement utilisé que je ne sais plus très bien à quoi il s'applique, mais en gros, oui, je pense en faire partie, dans la mesure où cela définit une expérimentation au niveau de l'écriture, ainsi que l'utilisation de libertés qui n'existaient pas au temps où la SF était réservée aux pulp magazines, avec toutes sortes de tabous rédactionnels. C'est une chose avec laquelle je sympathise. Je ne considère pas tellement ça comme un mouvement, mais plutôt comme un groupe d'individus qui écrivent en même temps, dans cette période de plus grande liberté. Personnellement, je n'ai pas l'impression de faire partie d'un mouvement quel qu'il soit. J'écris relativement dans le vide : je veux dire que je ne me sens pas spécialement influencé par quelqu'un d'autre écrivant de la SF aujourd'hui. Je parlais de vide au sens d'isolement. Depuis quelque temps, je ne lis plus tellement de SF, en comparaison avec ce que je lisais autrefois. De propos délibéré, je n'ai pas lu de SF l'année dernière. Une des raisons à cela est que je voulais lire toutes sortes d'autres choses.

Patrice Duvic : Quel genre d'autres choses ?

Roger Zelazny : Habituellement, je lis des ouvrages historiques ou scientifiques pour combler certaines de mes lacunes. Je n'ai pas trop de temps pour lire des ouvrages de fiction, si ce n'est pour me détendre, et ce n'est pas toujours de la science-fiction. Ce qui fait que, s'il y a quelque chose de neuf dans les livres récents, je ne suis pas au courant.

Patrice Duvic : Mais comment voyez-vous évoluer la SF dans les cinq années à venir ? Croyez-vous que le mouvement actuel va s'accélérer ?

Roger Zelazny : Non.

Patrice Duvic : Par rapport à vos propres projets ou à ceux des auteurs que vous connaissez ?

Roger Zelazny : Non, je pense que les cinq années à venir seront plus ou moins une période de consolidation pendant laquelle le genre lui-même va assimiler toutes les choses nouvelles qui ont été expérimentées ces dix dernières années. Certaines des nouvelles expérimentations sur le plan du style, de l'angle de vision, certains thèmes, certaines astuces littéraires deviendront des choses admises. Je suppose que ce qui était expérimentation audacieuse deviendra approche classique. Il y a trop de choses à digérer pour que nous voyions apparaître de nouvelles expérimentations ou de nouveaux thèmes dans les cinq années qui viennent.

Patrice Duvic : On peut penser pourtant qu'il pourrait se produire des changements importants au niveau de la société ou des découvertes scientifiques d'un intérêt capital.

Roger Zelazny : Oui, c'est une objection tout à fait valable. J'allais dire que ça ne devrait pas faire tellement de différence, dans la mesure où la science-fiction est toujours de plus de cinq ans en avance. Mais je crois qu'il faut que j'apporte une correction à ce que je voulais dire. Je pense qu'une découverte fondamentale dans n'importe quel domaine scientifique serait immédiatement reflétée par la science-fiction et projetée dans son devenir. Mais, je le répète, je ne pense pas que le genre changera beaucoup dans les cinq années à venir.

Patrice Duvic : Et les changements de la société, du mode de vie ?

Roger Zelazny : Je ne crois pas que cela conduise à une transformation de la SF. Les structures sociales ont toujours été au premier plan des thèmes de SF. Pour moi, ces considérations sont partie intégrante de ce que j'entends par science-fiction classique, et je pense que la SF continuera simplement de refléter les changements qui se produisent sur le plan social.

Patrice Duvic : Pensez-vous que, réciproquement, il y a un effet de la SF sur la société, un effet de ces spéculations ?

Roger Zelazny : A l'heure actuelle, beaucoup plus de gens en lisent. Je suis allé au lancement d'Apollo 15 et nous avons regardé une liste des cratères lunaires. Leurs noms n'étaient pas officiels, mais ils étaient utilisés à titre de référence et pour décrire le voyage sur la surface lunaire. Et dans cette liste, il y avait un nombre surprenant de noms qui provenaient du fantastique et de la SF. Il y avait au moins quatre cratères ou formations qui étaient nommées d'après Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Il y avait un endroit qui s'appelait Earthlight, le titre du roman d'Arthur C. Clarke, et un cratère Rhysling, du nom du personnage principal des Vertes collines de la Terre de Heinlein, ainsi que plusieurs autres. Il y en avait environ une dizaine dont les noms étaient directement inspirés par des personnages ou des lieux appartenant à la littérature fantastique ou SF. Et un bon nombre de mes relations que l'on ne pourrait pas considérer comme des fans, mais qui travaillent dans les milieux scientifiques ou artistiques ou pour le gouvernement, lisent périodiquement de la SF et semblent avoir été impressionnées par elle. Je crois qu'elle influe sur leur manière de penser.

Patrice Duvic : Une manière spéculative de penser ?

Roger Zelazny : Oui. Je pense que le goût pour la spéculation donne une flexibilité de pensée, une rapidité à envisager une diversité d'idées nouvelles, une volonté de les accepter rapidement si c'est nécessaire, une certaine absence de préjugés. Mais, le plus important, c'est cette volonté de prendre en considération les idées nouvelles et cette rapidité à assimiler les informations qui nous parviennent à un rythme de plus en plus accéléré. Je crois que l'auteur du Choc du futur emploie un argument valable quand il parle du flot d'informations qui s'accroît constamment et qui fait que, jour après jour, il y a de plus en plus de choses que quelqu'un d'intelligent doit avoir à l'esprit, considérer et reconsidérer, réviser. Et cette accélération du rythme exige une flexibilité d'esprit qui est finalement l'essence même de la SF. Dans le cas de la SF, bien sûr, on fait ça pour le pur plaisir de jouer avec des notions nouvelles, de considérer des situations nouvelles même si on sait qu’elles ne se produiront jamais. Mais cela transparaît dans la vie par la manière dont on considère des situations inhabituelles. Et de ce point de vue, je pense que les attitudes qui dérivent de la SF sont essentielles.

Patrice Duvic : A propos du Choc du futur, il me semble qu'il y a deux attitudes essentielles à l'égard du futur. L'une d'entre elles consiste à adapter l'homme à un futur donné, imposé ; l'autre à faire un choix entre différents futurs possibles et à adapter le futur à l'homme... Et je n'aime pas trop dans le livre de Toffler la manière dont il dit, tout en ayant l'air de s'en défendre : « Le futur sera ainsi, que ça vous plaise ou non, et il faut que vous vous y adaptiez ! »

Roger Zelazny : Oui, je suis tout à fait d'accord. Je ne soutiens pas le livre de Toffler et il ne représente pas nécessairement mes opinions. Je pense simplement que sa constatation sur le flot croissant d'informations est juste. Mais je le trouve trop rigide.

Patrice Duvic : Nous disions que cette flexibilité permet d'accepter des idées nouvelles, mais cela ne pourrait-il pas être surtout un moyen d'inventer de nouvelles approches ?

Roger Zelazny : Oui, quand je parle de cette flexibilité, je la considère comme créatrice. Le désir de réfléchir à une chose dont nous sommes relativement sûrs qu'elle n'existera jamais peut être vu de deux façons : comme un comportement de fuite ou bien comme une forme d'exercice mental lié à la créativité. La créativité en soi est un paradoxe, bien sûr. Le tempérament artistique est-il fondamentalement porté à fuir la réalité, ou bien affronte-t-il une situation à l'aide de métaphores ? Je préfère penser qu'il y a là quelque chose de plus complexe qu'une attitude de fuite, et je considère la flexibilité intellectuelle comme nécessaire. Je crois que ce sont les esprits créateurs qui aiment la SF et sont attirés par elle. Bien entendu, c'est là une situation où on prêche les convertis : si la SF attire les gens qui ont déjà cette attitude, on tourne en rond. Je ne sais pas s'il s'agit d'un effet ou d'une cause. J'aime à penser qu'il y a des deux, que la SF stimulerait la créativité tout en en étant le produit.

Patrice Duvic : Si on se penche sur les lettres de lecteurs, on s'aperçoit qu'il y en a un bon nombre qui disent : « Nous ne voulons pas de nouvelles de Dick, de Disch, de Delany, de Zelazny... Ce que nous voulons, c'est de la bonne SF d'évasion... » Et on peut penser qu'ils ne sont pas intéressés par cette flexibilité d'esprit que vous trouvez caractéristique du lecteur de science-fiction...

Roger Zelazny : C'est sans doute vrai. Bien sûr, la SF est arrivée à son apogée après la crise économique, et elle pouvait très bien être alors un moyen de s'évader de la réalité pour beaucoup de gens qui étaient au chômage et qui se trouvaient dans une situation très difficile.

Patrice Duvic : Ne pensez-vous pas que le nouvel essor de la SF aujourd'hui pourrait être expliqué de la même manière ?

Roger Zelazny : Je n'aime pas le penser, mais c'est probablement vrai dans une certaine mesure, pour certaines personnes. Nous n'avons certainement pas cent pour cent de lecteurs idéaux, et ce que je décrivais était l'attitude idéale du lecteur de SF. Il y a toutes sortes de lecteurs, y compris des psychotiques. Je crois que c'est Blish qui avait reçu une lettre de quelqu'un qui avait lu une de ses histoires et qui affirmait que c'était vraiment comme ça que les choses s'étaient passées pour lui.

Patrice Duvic : De quelle histoire s'agissait-il ?

Roger Zelazny : Je ne sais plus. Cela traitait, je crois, de l'invasion télépathique du cerveau de quelqu'un. J'ai oublié les détails... Ce serait très difficile pour moi de juger les lecteurs sur la base des lettres de fans que j'ai reçues. J'ai reçu des lettres de gens que je trouve en toute sincérité mentalement dérangés, et j'ai aussi reçu des lettres de gens qui souhaitaient simplement du bon vieux space-opera et qui auraient voulu que je ne continue pas à gâcher mes histoires avec des idées ou trop d'approfondissement des personnages. Il y a toujours un danger à essayer de généraliser. Mais j'espère toucher quelques personnes qui sont intéressées au-delà du niveau de la pure distraction.

Patrice Duvic : Dans beaucoup de vos œuvres, il y a des personnages humains qui ont des caractéristiques divines et des dieux qui ressemblent beaucoup aux hommes. Comment rattachez-vous cela à ce dont nous venons de discuter ? Voyez-vous l'homme évoluer dans cette direction dans le futur ? Le souhaitez-vous ou est-ce avant tout symbolique ?

Roger Zelazny : Je dirais un peu des deux. J'espère qu'à un certain moment dans le futur les gens seront plus forts et plus astucieux.. Mais cela vient aussi de ma culture littéraire en général, d'un certain goût pour la littérature héroïque qui s'est insinué dans mes œuvres. J'aime travailler avec des personnages plus grands que nature. Il y a un peu de tout dans ce que j'écris, des éléments conscients et inconscients. Je ne contrôle pas toujours complètement une histoire. Il y a un point où je sens, lorsque j'écris, qu'elle prend sa propre direction, et dans cette mesure il y a une certaine part d'influence de sources subconscientes. Non pas que ce soit de l'écriture automatique, mais quand on arrive à un certain point de la ligne narrative, si on continue de suivre complètement cette ligne, l'histoire perd toute vie et devient quelque chose de mort. Il faut donc s'en éloigner, et la raison qui y pousse, c'est qu'à ce moment les personnages semblent prendre une vie propre, et s'ils deviennent alors un peu plus grands que nature... il faut en blâmer mon subconscient.

Patrice Duvic : Vous dites qu'à un certain point vous laissez vos personnages agir par eux-mêmes... Pouvez-vous en dire plus sur la manière dont vous écrivez ? Faites-vous d'abord un plan pour vous en évader ensuite ?

Roger Zelazny : Je ne fais jamais vraiment de plan. J'ai en tête quelques personnages et quelques événements qui vont se produire et je commence à écrire très lentement, et puis, à mesure que j'avance dans l'histoire, l'interaction des personnages suggère de nouvelles situations qui arriveront plus tard dans le récit, jusqu'au moment où l'univers est complet et se développe le long de ses propres lignes d'évolution. J'ai alors moins à composer qu'à observer et à enregistrer ce qui se passe. Je n'ai jamais su ce que c'était que d'écrire une histoire d'une certaine longueur, un roman ou une novelette, et de savoir comment elle se terminerait au moment où je commence à écrire. La fin est simplement l'aboutissement naturel des situations que j'ai imaginées en commençant à écrire.

Patrice Duvic : Cela est-il vrai simplement pour la SF ? Ou est-ce vrai également pour le roman policier que vous avez écrit ?

Roger Zelazny : Un roman policier devrait être mieux tenu en laisse. J'ai commis une erreur en ne le faisant pas pour mon premier. Je savais que je pourrais m'en tirer, mais je savais aussi que ça me prendrait plus de temps que si je l'avais préparé davantage. Je m'y suis plongé un peu prématurément, et j'ai mis plus longtemps pour arriver au point où je peux regarder les choses évoluer toutes seules. Quand on atteint ce point, c'est un sentiment particulier : on sait. On peut voir toute l'histoire du début à la fin comme quelque chose de global ; bien qu'on ne soit pas encore arrivé à la fin, on sait exactement tout ce qui va se passer. Ça s'est produit plus tardivement quand j'ai écrit mon roman policier que jusqu'ici pour mes romans de science-fiction, mais c'était un domaine différent.

Patrice Duvic : Avez-vous des habitudes régulières pour écrire ? Travaillez-vous à une certaine heure de la journée ou avez-vous besoin d'une certaine inspiration pour vous mettre à écrire, comme ce que vous venez de dire pourrait le laisser penser ?

Roger Zelazny : Non. Tout d'abord, j'écris dans une position paresseuse, à demi allongé. Et je n'ai pas d'heure fixe pour écrire, mais j'essaie de le faire chaque jour. J'écris quatre pages par jour. Ça n'a pas d'importance si c'est le matin, l'après-midi ou très tard dans la nuit. Il semble que ce que j'écris très tard dans la nuit, habituellement après minuit, soit meilleur.

Patrice Duvic : Je pense que ces quatre pages sont un minimum...

Roger Zelazny : Oui, c'est un minimum. Les jours où je me sens très en forme, et aussi quand j'atteins ce point où l'histoire devient claire pour moi, je peux écrire à un rythme très rapide. J'ai écrit les vingt dernières pages du Maître des ombres en une seule fois, simplement parce que je savais tout ce qui allait se passer. J'ai alors perdu tout sens du temps et l'histoire s'est écrite toute seule. Je n'ai fait que taper sur les touches de la machine à écrire.

Patrice Duvic : Retravaillez-vous votre histoire par la suite sur le plan de l'écriture ?

Roger Zelazny : Non. Mon premier jet est aussi le dernier.

Patrice Duvic : Tout vient donc en un seul temps...

Roger Zelazny : C'est étrange, mais tout va ensemble. Je ne sais pas pourquoi. J'anticipe des phrases qui ne viendront que plusieurs pages plus loin. Elles se forment dans ma tête.

Patrice Duvic : Mais voyez-vous aussi vos histoires visuellement ?

Roger Zelazny : Oui. C'est difficile de décrire ce processus. En fait, pour moi, c'est quelque chose de complètement visuel. Je vois les mots assez en avance, mais... Maintenant que j'y réfléchis, c'est simple : je vois l'action avant de voir les mots. Et les mots commencent à me venir plus rapidement, une fois que j'ai atteint ce point.

Patrice Duvic : A ce moment-là, mettez-vous dans votre histoire toutes les idées qui vous viennent ou opérez-vous une sorte de sélection ?

Roger Zelazny : J'opère une sélection. C'est plus difficile au commencement de l'histoire, mais une fois que j'en suis à ce point, c'est facile de choisir. On voit ce qui semble esthétiquement approprié.

Patrice Duvic : J'aimerais revenir à vos personnages surhumains...

Roger Zelazny : Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai écrit tant d'histoires qui anthropomorphisent les dieux ou qui déifient les hommes, selon la manière dont on le considère. Ce doit être une sorte de quark mental personnel. Cela paraît être quelque chose d'assez inhabituel. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis à travailler de cette manière.

Patrice Duvic : Si nous prenons par exemple le personnage principal de L'île des morts : créer des mondes, cela ressemble assez à la manière dont nous définissons un dieu.

Roger Zelazny : La science conduit l'homme dans une direction où, grâce à ses moyens technologiques, il fera ce qui, il y a quelques siècles, aurait été considéré comme des miracles. En ce sens, l'homme lui-même devient plus proche de ce que l'homme d'autrefois aurait considéré comme un dieu. C'est une métaphore passionnante que de faire la comparaison entre ce que l'homme peut un jour devenir et ce à quoi il a cru, à un moment donné, que les dieux devaient ressembler ; de comparer la réalité possible à l'ancien idéal et de voir en quoi ils diffèrent et en quoi ils sont similaires. Je pense que c'est une idée qui est enracinée au fond de mon esprit, et je continuerai sans doute d'y revenir. Mais j'aimerais procéder différemment chaque fois que j'explore cette idée.

C'est la raison pour laquelle je n'emploie pas indéfiniment les mêmes développements scientifiques rendant l'homme, d'une certaine manière, semblable à ces divinités. Une fois suffit. Il y a beaucoup d'autres possibilités que j'aimerais explorer, dans la mesure où l'homme a eu des idées très nombreuses sur la nature des dieux, et où il existe une grande variété de choses qui pourraient affecter l'homme lui-même et le rendre d'une certaine manière semblable aux dieux.

Patrice Duvic : Il y a actuellement un renouveau de mysticisme, de nombreux cultes, les Jesus freaks. Et aussi un large mouvement qui critique la science et la technologie. Et nous avons d'une certaine manière un conflit entre ces deux aspects que vous voulez comparer. Que pensez-vous de ces attaques contre la technologie ?

Roger Zelazny : Je pense que c'est le résultat de la peur, de l'ignorance, et aussi d'une attitude de fuite. C'est une tentative pour retrouver une manière plus simple de voir la vie, une fuite face à la réalité.

Patrice Duvic : Ne pensez-vous pas que la technologie aussi puisse être une fuite face à la réalité ?

Roger Zelazny : Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais, en ce qui concerne le renouveau d'intérêt pour la sorcellerie, l'astrologie et la divination, l'importation de systèmes étrangers pour aborder la réalité, comme le Yi-King, je pense qu'il s'agit d'un effort pour trouver un moyen plus simple d'affronter la réalité et la société qui deviennent, de plus en plus rapidement, de plus en plus complexes. Ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui critiquent la technologie ou qui s'intéressent au mysticisme le font pour cette raison. Mais je pense que, s'il y a une telle extension de ces attitudes aujourd'hui, c'est parce que c'est le cas pour un grand nombre de personnes. Pour ma part, je trouve que c'est quelque chose de fascinant.

Patrice Duvic : Dans ce cas, pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet ? Quelle est votre propre position ?

Roger Zelazny : Eh bien, je suis un peu mystique moi-même, mais il n'y a pas de système philosophique particulier qui m'attire. Je ne veux pas dire par là que je suis anti-intellectuel dans ma manière d'aborder la vie.

Patrice Duvic : Comment définiriez-vous votre mysticisme ?

Roger Zelazny : Je ne le définirais pas. L'une des beautés du mysticisme est qu'on n'a pas à le définir. Mais, comme je le disais, je n'embrasse aucun système mystique particulier.

Patrice Duvic : Nous savons donc au moins que, pour vous, le mysticisme n'a pas à être rattaché à un système particulier...

Roger Zelazny : Laissez-moi réfléchir... C'est peut-être relativement impossible à définir. C'est pourquoi ça m'est difficile...

Patrice Duvic : Je ne sais pas : est-ce un moyen d'atteindre à un autre niveau de réalité ?

Roger Zelazny : Je suppose. Je vois cela d'abord par rapport à l'acte créateur lui-même. Je pense que je peux lier cela au fait d'écrire, à ce moment dont nous parlions plus tôt où je vois l'histoire dans son intégrité. Quand j'atteins ce point, ce n'est pas simplement une sensation intellectuelle de voir les choses, c'est aussi émotionnel et par conséquent physique. Je perds tout sens du temps. Quand j'ai écrit ces vingt dernières pages du Maître des ombres, j'ai eu l'impression d'avoir écrit pendant un quart d'heure, mais en fait le soleil se levait et j'avais écrit toute la nuit. C'est comme l'effet d'une drogue, c'est un sentiment de grand bien-être et d'exaltation que je ne peux comparer à aucune autre sorte de sensation. Ça ne ressemble à rien d'autre, et la meilleure manière de le définir, c'est de l'assimiler à une expérience mystique. Cela dit, quand je m'intéresse à l'occulte en général, c'est plus ou moins un intérêt académique, pour voir ce qui pouvait se cacher derrière un système de pensée particulier, ce qui a pu l'inspirer historiquement, ou pourquoi il attirait un certain type de personnes. Je ne cherche pas spécialement quelque chose à quoi me rattacher. C'est de la curiosité, un effort pour comprendre. Dans mon cas, le mysticisme est un sentiment personnel que j'associe à la créativité. C'est ce que je voulais dire quand j'ai utilisé le terme...

Patrice Duvic : Peut-être suis-je indiscret, mais faut-il voir dans ce sentiment dont vous venez de parler l'une des raisons qui vous poussent à écrire ?

Roger Zelazny : C'est un sentiment que j'avais quand j'écrivais de la poésie. Mais c'est maintenant quelque chose de plus durable qu'à l'époque où j'écrivais de la poésie. Il faut dire que je n'ai pas tellement écrit de poésie ces dernières années. J'ai eu aussi le même sentiment, ou quelque chose de très voisin, à un moment où je n'écrivais pas. C'était une sorte d'histoire d'amour, très inhabituelle. Il s'est produit simplement un déclic en moi, et tout m'apparaissait soudain très beau. J'avais le sentiment d'une unité, d'un lien entre les choses, et c'était une expérience assez mystique. C'est pourquoi je considère que je suis plus ou moins orienté vers le mysticisme.

Patrice Duvic : Est-ce pour vous une sorte d'exploration ? Vous employez souvent le mot « explorer »...

Roger Zelazny : Je crois que oui. Je ne recherche pas simplement ce sentiment de bien-être. Et aussi c'est chaque fois différent. En cela je crois que je pourrais dire qu'il s'agit d'une exploration.

Patrice Duvic : Cette différence est-elle liée au thème de vos histoires ?

Roger Zelazny : Je ne sais pas vraiment. Je choisis généralement le thème d'une histoire parce qu'il me plaît. Donc, c'est le problème de savoir si c'est l'œuf ou le poulet qui est apparu le premier.

Patrice Duvic : Ne serait-il pas possible d'établir un rapprochement entre cette perte du sens du temps dont vous parliez et le thème de l'immortalité que l'on trouve dans beaucoup de vos nouvelles et de vos romans ?

Roger Zelazny : Je ne sais pas. Mais c'est assez intéressant. Je n'y avais jamais pensé moi-même. Tout à fait possible. Je crois que, même si je voulais écrire un livre sans aucun immortel, il y en aurait un qui réussirait à se faufiler dedans. C'est quelque chose qui semble s'insinuer dans mon travail. J'en suis conscient, mais c'est tellement involontaire... Je ne sais pas pourquoi, mais c'est là. C'est amusant, il y a une chose qui m'irritait quand je lisais de la SF avant d'en écrire. C'est que, chaque fois que le thème de l'immortalité était traité, il y avait toujours dedans quelque chose que je n'aimais pas. Je n'aimais pas la manière de décrire les personnages.

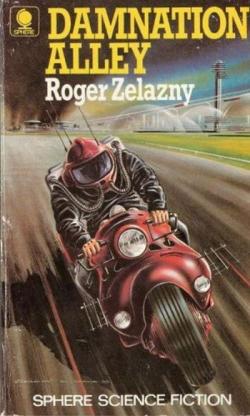

Patrice Duvic : Puisque nous parlons de vos thèmes, il y a un de vos romans qui me semble très différent des autres : Damnation Alley. Et tout d'abord aucun personnage d'immortel n'a réussi à s'y insinuer...

Roger Zelazny : En fait ce n'est pas vraiment un roman. C'était un long récit, que j'ai développé par la suite. Je voulais quelque chose avec beaucoup de mouvement, au rythme très rapide, et je voulais aussi l'écrire très rapidement. Donc je l'ai écrit le soir, en trois semaines (j'étais encore fonctionnaire de l'Etat), et c'était de l'écriture très automatique. J'étais à moitié ivre la plupart du temps. Je n'arrêtais pas de boire de la bière tout en écrivant. C'était très inhabituel, et cette histoire est un peu une anomalie. Je ne me souviens pas d'avoir fait quoi que ce soit de spécial sur le plan des personnages et des idées. Je voulais juste raconter une histoire d'action et j'ai pensé que le mieux pour introduire beaucoup d'action serait de baser ça sur une sorte de voyage. Et c'est ce que j'ai fait.

Patrice Duvic : Je voudrais revenir au problème dont nous avons discuté tout à l'heure. Quelle relation voyez-vous entre votre forme de mysticisme et la technologie?

Roger Zelazny : Je ne vois pas de conflit particulier entre le mysticisme et la technologie. Je n'essaie pas d'expliquer l'univers à partir de ces sentiments transcendantaux qu'il m'arrive d'avoir et, d'autre part, je n'ai pas spécialement ces sentiments en regardant une machine. J'aimerais dire que je les garde chacun dans des compartiments séparés de mon esprit, mais ce n'est pas vrai. Et,dans mes histoires, j'ai l'impression qu'il y a place pour les deux systèmes de valeurs. Je n'ai toujours pas la réponse, mais je continue à la chercher. Et je sais que c'est un sujet de préoccupation pour beaucoup de gens que je connais. Je suis très curieux de voir comment les choses vont tourner de mon vivant. Si je le savais, je crois que je l'écrirais.

Patrice Duvic : Par amour de l'humanité ou par besoin de communiquer ?

Roger Zelazny (long silence) : Je pense que ce serait par besoin de communiquer ce que je sais... non pas que j'aie quoi que ce soit contre l'humanité. Mais si je savais que ça ne ferait pas le moindre bien, que ça ne changerait rien, je le ferais probablement quand même.