En 2018, La Nuit des temps fêtait ses 50 ans.

Mais... Lire René Barjavel est-il toujours d'actualité ?

Réponse avec Danielle Martinigol, autrice de La Trilogie des Abîmes, les Oubliés de Vulcain (Hachette Jeunesse) ou encore Aventures à Guédelon (Actusf) et Natacha Vas Deyres, enseignante et chercheur à l’Université Bordeaux Montaigne, spécialiste de la science-fiction française, lauréate du Grand prix de l’imaginaire et du Jamie Bishop Memorial Award aux Etats-Unis.

Actusf : Pourquoi, selon vous cet auteur a-t-il autant marqué le monde de la littérature et de la SF en particulier ?

"Avant toute chose je pense que c’est pour la notion de paradoxe temporel. René Barjavel fut le premier à conceptualiser cette notion typiquement science fictive et en même temps inhérente à toute réflexion humaine [...]"

Danielle Martinigol : Avant toute chose je pense que c’est pour la notion de paradoxe temporel. René Barjavel fut le premier à conceptualiser cette notion typiquement science fictive et en même temps inhérente à toute réflexion humaine : que se passerait-il si on voyageait dans le Temps et que nous allions tuer nos ancêtres ? Existerions-nous encore ? Serions-nous effacés de l’Histoire définitivement ? Un univers différent serait-il créé en parallèle au nôtre du fait de cette action bouleversant le cours des événements ? Tout cela est imaginé, verbalisé, ordonné dans Le Voyageur Imprudent. Et, cocorico ! c’est un Français qui a fait cela, au grand dam des Américains qui auraient bien aimé y penser eux-mêmes les premiers !

Natacha Vas Deyres : René Barjavel a surtout marqué l’histoire littéraire de la science-fiction française pour deux raisons. Il rencontre l’éditeur Robert Denoël en 1935 à Vichy et va être embauché par ce dernier comme directeur de fabrication. Au cœur de cette maison d’édition, ce fils de boulanger, petit-fils de paysan né à Nyons dans la Drôme en 1911, se met à écrire. En 1942, son premier roman, titré « Colère de Dieu » car inspiré par la vision des villes bombardées, va être retravaillé par Denoël qui remplace ce titre par Ravage pour le publier. Ravage est ce récit apocalyptique dont le destin fut de devenir un jalon essentiel dans l’histoire de la science-fiction française. Il faut bien noter que dans les années 40, Barjavel est un des rares auteurs à publier de l’anticipation. Beaucoup d’auteurs de la génération du merveilleux scientifique ont disparu, Régis Messac, (Quinzinzinzili, La Cité des asphyxiés…) écrivain, journaliste, premier grand spécialiste du roman policier et de la science-fiction est arrêté à Coutances en 1943 et mourra en déportation. Jacques Spitz, auteur de La Guerre des mouches, de L’Homme élastique, de La Parcelle Z, ne publie plus de SF depuis 1940… René Barjavel est donc seul sur la scène éditoriale de l’anticipation. Cet isolement va le propulser comme écrivain de SF en même temps qu’il démarre sa carrière littéraire.

D’autre part, après un long intermède professionnel au cinéma de 1947 à 1969 en tant que scénariste et dialoguiste, René Barjavel publie La Nuit des temps (1968) et Le Grand Secret (1973). Ce sont de véritables best-sellers, La Nuit des temps s’est écoulée à plus de 2 620 000 exemplaires depuis 1968 ! L’écriture de Barjavel a subi l’influence du pragmatisme cinématographique et l’origine scénaristique de ce roman a accru son efficacité narrative. La Nuit des temps est devenue un page-turner, un livre populaire au sens noble du terme, qui a acquis un statut de « classique », un incontournable des programmes de littérature au collège. Voilà la force de Barjavel, un auteur devenu intergénérationnel grâce à quelques romans.

Actusf : Quels sont d’après vous les grands axes de réflexion de René Barjavel ?

Danielle Martinigol : En premier l’Humain et sa position fragile d’être pensant dans un monde qui le dépasse, c’est pour moi sans aucun doute l’axe le plus marquant de l’œuvre de René Barjavel. De plus je peux affirmer pour l’avoir rencontré que l’individu René Barjavel était d’une profonde humanité, qu’il était foncièrement à l’écoute d’autrui, en tout cas, il le fut avec moi.

En second, la Nature, son omnipotence, sa puissance de destruction, de régénération et d’adaptation à l’Univers. Quand je dis Nature, je pense à la planète Terre dans sa globalité et son immense diversité. On a beaucoup parlé de la notion de retour à la terre qui émaille l’œuvre de René Barjavel. Mais il s’agit là en fait tout simplement d’une réflexion d’évidence. Ravage en est la preuve flagrante. Qui peut oublier que sans électricité les morts congelés en vitrine ad vitam aeternam meurent enfin en pourrissant pour redevenir matière nourricière de la Terre-Mère ?

"L’humain est au centre des romans de Barjavel, une humanité propulsée dans un futur qu’elle ne maîtrise pas, victime de son propre progrès, prise entre un besoin irrépressible de confort et de technologie mais encore reliée à la terre de ses origines, à l’image de Barjavel qui faisait son propre pain chaque jour."

Natacha Vas Deyres : Pierre Creveuil, président des amis de René Barjavel évoque un univers paradoxal « de passions et de cruauté […] de joies et de tristesse, de lendemains nouveaux et de destinées foudroyées, d'amour et d'espoir ». L’humain est au centre des romans de Barjavel, une humanité propulsée dans un futur qu’elle ne maîtrise pas, victime de son propre progrès, prise entre un besoin irrépressible de confort et de technologie mais encore reliée à la terre de ses origines, à l’image de Barjavel qui faisait son propre pain chaque jour. Finalement, au regard de sa carrière de scénariste, de romancier et de journaliste, il a peu écrit assez peu d’anticipation. Si on note des thèmes pessimistes comme l’apocalypse, l’usage malveillant de la science et de la technologie, un voyage temporel générateur du fameux paradoxe temporel enfermant son personnages dans une boucle infernale, le retour à une société conservatrice, une vision assez rétrograde du rôle de la femme dans Ravage, Le Diable l’emporte (1948) ou Le Voyageur imprudent (1943), sa science-fiction, influencée par la lecture d’auteurs américains (nous y reviendrons), se veut prophétique et crédible. Barjavel s’intéresse à l’alimentation et à la production agricole du futur (en 1943, il invente la viande synthétique, les OGM appliqués à toutes les plantes comestibles provoquant des forêts de poireaux ou de champignons géants), l’urbanisme écologique, les transports (le TGV avant l’heure) mais aussi l’automatisation, notre dépendance aux machines. Barjavel produit des utopies prenant le masque de la dystopie par un style constamment ironique. La place de l’homme dans la nature est un axe réflexif très présent dans ses romans, ce qui lui a valu d’être vu comme le promoteur du retour à la terre célébrée par le régime de Vichy, alors qu’il fut vraisemblablement influencé par la pensée du pacifiste Lanza del Vasto (1901-1981), créateur des communautés utopiques agraires appelées les Arches. Le paradoxe barjavélien se retrouve notamment dans son œuvre autobiographique, Le Journal d’un homme simple, en 1950 : « [Dieu] avait fait l'homme à son image, mais il l'avait pétri dans la boue qui contient en puissance toutes les pourritures. Il le pesa pourtant avec la même balance qu'il eût employée pour un pur esprit. C'était la vraie justice. L'homme s'il veut rester au Paradis, ou y entrer, doit se nettoyer de la boue dont il est fait. »

"Barjavel produit des utopies prenant le masque de la dystopie par un style constamment ironique."

Actusf : Est-ce que l’on peut dire que les problématiques soulevées dans ses romans sont toujours d’actualité ? Ou ont-elles évolué ? Je pense notamment à la chute du Gondawa, où l’auteur nous met en garde contre l'apocalypse nucléaire.

Danielle Martinigol : Il est évident que La Nuit des Temps est même dramatiquement d’actualité. Une société déliquescente où la jeunesse d’un peuple se révolte en criant Paix devant les affres d’une guerre issue de conflits d’intérêts ? Des problèmes démographiques ? Une source d’énergie inépuisable mais si dangereuse qu’elle en détruira le monde ? Ça ne peut que rappeler notre propre civilisation.

"Barjavel s’inscrit donc dans une tradition littéraire très ancienne, où l’apocalypse sert avant tout d’avertissement quand l’homme veut remplacer la figure divine et manipuler la nature, l’humain, les machines…"

Natacha Vas Deyres : Aujourd’hui l’imaginaire littéraire ou cinématographique de l’apocalypse nucléaire tel qu’on le concevait dans les années 70 et 80, au cœur brûlant de la Guerre froide, comme Malevil de Robert Merle (1972), Un cantique pour Leibowitz de Walter M. Miller (1961) Docteur Folamour de Stanley Kubrick (1964), The Day after de Nicolas Meyer (1983), Terminator 2 - Le jugement dernier de James Cameron (1991) pour ne citer que quelques titre marquants, a disparu ou s’est transformé (les radiations créent des univers mutagènes comme dans Terminus radieux d’Antoine Volodine) parce que le contexte historique n’est plus du tout le même. A cette évidence, il faut ajouter que la catastrophe nucléaire entre désormais dans le sous-genre de l’apocalyptique ou du post-apocalyptique, à l’esthétique très plastique, s’adaptant sans cesse à nos peurs renouvelées. La chute du Gondawa dans La Nuit des temps renvoie non seulement à ce genre mais s’inscrit également dans la mythologie eschatologique : la destruction de l’Atlantide, évoquée par Platon dans le Timée incarne déjà cette figure de la fin des temps, de la nuit des temps d’une cité trop avancée technologiquement. La fin d’Illa de José Moselli, en 1925, racontait déjà cette histoire. Barjavel s’inscrit donc dans une tradition littéraire très ancienne, où l’apocalypse sert tout d’avertissement quand l’homme veut remplacer la figure divine et manipuler la nature, l’humain, les machines…

Actusf : Son œuvre a-t-elle eu une incidence sur notre perception du monde ?

Danielle Martinigol : J’aimais faire lire La Nuit des Temps aux plus âgés de mes élèves parce qu’invariablement cela débouchait sur des discussions passionnantes sur l’actualité où je n’avais même pas besoin de leur préciser ce qu’était la notion d’argumentation, ils plongeaient dedans très concrètement ! Une de mes classes de première l’a vécu en direct avec l’auteur qui était venu les rencontrer suite à mon invitation alors que nous venions de terminer la lecture du roman. Cela reste le plus formidable souvenir de ma carrière de prof de français. Avoir René Barjavel dans ma classe… J’en jubile encore. Et oui, cet auteur a eu une incidence sur ma propre perception du monde comme sur celle de milliers de ses lecteurs.

Natacha Vas Deyres : Il semble évident que la vision enténébrée de notre futur proche, grevée d’apocalypses – la disparition de l’électricité dans Ravage, l’invention de l’eau drue dans Le Diable l’emporte – la modification du noyau d’hydrogène transformant les propriétés chimiques de l’eau qui gèle à 42°, l’impossible cohabitation de jeunes gens dans l’Abri, une sorte d’Arche de Noé de l’humanité qui se massacrent entre eux dans Le Voyageur imprudent, l’explosion de bombes dans La Tempête, Le Grand secret ou Béni soit l’atome, a marqué durablement notre imaginaire du futur. Barjavel est un auteur très lu et ses lecteurs le voient souvent comme un farouche détracteur du progrès technologique ; toutes les avancées civilisationnelles ne pourraient qu’aboutir à la destruction du monde. En réalité, ce qu’il faut retenir est que Barjavel s’interroge sur les profonds changements structurels que la technologie va induire sur le travail, sur nos modes de vie : « Nous voici à un moment crucial de l'histoire humaine. Mais c'est un moment fascinant. Et si l'homme ne fait pas sauter la baraque, il va entrer dans un âge dont nous n'avons qu'une faible idée... Les sciences sont à leur commencement. Nous ne savons rien. L'homme est aujourd'hui au début de tout. La biologie, la physique, la connaissance de l'univers n'en sont qu'à leurs balbutiements ! Mais il faudra inventer un nouveau monde, car les machines, les robots, les ordinateurs vont libérer complètement l'homme de toutes ses tâches inférieures. » (Journal d’un homme simple) La lecture de Barjavel incite à avoir un regard sceptique, et non émerveillé sur la société entièrement tournée vers la technologie que nous sommes en train de créer parfois sans aucun recul.

"En réalité, ce qu’il faut retenir est que Barjavel s’interroge sur les profonds changements structurels que la technologie va induire sur le travail, sur nos modes de vie [...]"

Actusf : René Barjavel entretenait des liens étroits avec le cinéma, puisqu’il était aussi scénariste de films. Est-ce que le cinéma a eu une influence sur ses autres créations littéraires et vice versa ?

Danielle Martinigol : Il avait des images plein la tête, ses textes sont extrêmement visuels. Il suffit de se rappeler les fleurs enchâssées dans la glace de la Nuit des Temps. Oui, indéniablement les allers-retours textes images étaient l’ADN, comme on dit maintenant, de René Barjavel. Et puis ses dialogues des films Don Camillo… quel régal !

"Il avait des images plein la tête, ses textes sont extrêmement visuels."

Natacha Vas Deyres : En fait René Barjavel a écrit plus de scénarios et d’adaptations cinématographiques (plus d’une cinquantaine) que de romans ! Cette carrière a rarement été étudiée alors que certains films auxquels Barjavel a contribué sont des classiques du cinéma français, comme la série des Don Camillo, le Mouton à cinq pattes d’Henri Verneuil, Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois avec Jean Gabin et même les dialogues français du Guépard de Visconti. L’observation de la liste de ses « œuvres cinématographiques » permet de remarquer des apports réciproques entre l’écriture littéraire et l’adaptation cinématographique. Certains scénarios par exemple furent à l’origine de romans comme Jour de feu (1957), La Nuit des temps (1969) ou Les Chemins de Katmandou, publié la même année que le film éponyme réalisé par André Cayatte. Les adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires très diverses comme Barabbas de Michel de Ghelderode, Le Guépard de Lampedusa, Les Misérables de Victor Hugo, « Ce cochon de Morin » de Maupassant – et même Le petit monde de Don Camillo de Giovanni Guareschi, vont façonner, à mon avis, le style littéraire de Barjavel : le récit et intrigues sont efficaces, les descriptions usent d’images colorées, les scènes d’action rythment l’histoire, comme au cinéma.

Actusf : La Nuit des temps, dont on fêtait les 50ans en 2018, était à l’origine un scénario écrit à quatre mains par René Barjavel et le metteur en scène André Cayatte pour un film de science-fiction. Écrivait-il régulièrement avec d’autres personnes ?

Danielle Martinigol : Je l’ignore. Mais sans doute très peu. Il était plutôt secret. L’écriture à deux est une mise à nu. Ce n’était pas son genre, enfin je crois. D’ailleurs à ma connaissance il a écrit seul le scenario qui lui avait été demandé par Cayatte. Mais je ne saurais l’affirmer.

Natacha Vas Deyres : Sa vie de scénariste a dû être passionnante tant il travaillait avec de grands réalisateurs comme Fellini, Duvivier, Visconti, Verneuil ! Au cinéma, soit il était scénariste et travaillait avec des dialoguistes, soit l’inverse. Et dans ce cadre-là, ses collaborateurs furent Federico Fellini, Henri Troyat, Georges Franju, Michel Audiard ou Jean-Loup Dabadie pour ne citer que les noms les plus connus. C’était une époque, peut-être plus qu’aujourd’hui, où les écrivains en France participaient à l’élaboration de films pour compléter leurs revenus. Ce rapport très étroit entre monde littéraire et monde du cinéma est plus développé aux États-Unis par exemple, les romans sont souvent conçus à l’initiale comme un futur scénario pour être proposé aux grands studios.

Actusf : Inversement, quelles ont été les influences de René Barjavel ?

Danielle Martinigol : Quand je lui ai écrit pour lui demander des conseils pour ma maîtrise sur la SF, il m’a répondu : "Me demander des renseignements sur la science fiction ? Autant demander à une pomme de vous faire le croquis du pommier. J’en écris mais je ne sais pas ce que c’est."

Je ne suis pas loin de dire la même chose d’ailleurs, après des années de fréquentation, j’allais dire de flirt, avec le genre !

"Cette influence des auteurs américains et l’écriture pour le cinéma vont fonder la singularité et le succès de Barjavel."

Natacha Vas Deyres : Barjavel appartient à cette génération de l’Entre-deux guerres qui a commencé à découvrir les grands auteurs américains publiés dans les pulps. Ce fut le cas de Régis Messac, qui correspondait avec Hugo Gersback à la fin des années 1920. Ainsi Barjavel est un grand lecteur de Ray Bradbury, Clifford Simack, Alfred van Vogt, Isaac Asimov, Walter Miller, Damon Knight ou James Blish, et sa science-fiction semble puiser dans la modernité américaine et s’éloigner du merveilleux scientifique de Renard et du progressisme de Jules Verne. Cette influence des auteurs américains et l’écriture pour le cinéma vont fonder la singularité et le succès de Barjavel. Et puis il ne faut pas oublier qu’il a été profondément marqué par sa rencontre avec George Gurdjieff (1877-1949), un ésotériste russe qui prônait l’accès à un était de conscience pouvant amener au bonheur. Or la recherche immédiate du bonheur, la prise de conscience du présent vital parcourt toute l’œuvre de Barjavel, y compris dans ses écrits journalistiques comme dans Le Journal du dimanche en 1976 : « Le bonheur, ce n'est pas une félicité continue, dans les bonnes odeurs, la bonne santé, l'amour partagé, l'haleine fraîche, le teint joli, et l'autoroute libre sous un ciel rose, qui se situe quelque part dans les possibilités de l'avenir, et qu'il s'agit d'atteindre pour s'y maintenir, à jamais. Le continent bonheur n'existe ni en géographie, ni en politique, ni en famille. Ni en 1976, ni en 1980 et la suite. Le bonheur, c'est vous, et c'est maintenant. Ne l'attendez pas demain ou tout à l'heure, vous ne l'attraperiez jamais. Vous ne pouvez être heureux qu'à l'instant même. ». Le personnage de Monsieur « Gé » ou « G », référence explicite est présent dans certains romans.

Actusf : Y-a-t-il encore des films à l’influence « barjavelienne » de nos jours ?

Danielle Martinigol : Je pense qu’il aurait aimé Arrival de Denis Villeneuve. ( Premier contact ) On a tout ce qui le passionnait : une rencontre avec d’autres êtres ayant un mode de communication totalement « étranger » au sens noble du terne, des approches biaisées de boucles temporelles… une histoire d’amour entre une femme, un homme que tout semble opposer… le destin pré inscrit d’une enfant, une universalité finale vers une paix que l’on n’atteindra peut-être jamais. Oui, il aurait aimé.

Natacha Vas Deyres : Il semble difficile de répondre à cette question mais peut-être les films évoquant des pandémies ou des catastrophes climatiques semblent marqués par le pessimisme de Barjavel. Dans The Day After tomorrow de Roland Emerich par exemple, la contamination visuelle de la glace qui ne cesse d’envahir le champ tout en laissant, dans un point toujours plus circonscrit de l’espace visuel, une place aux survivants qui fuient cette annihilation, rappelle l’eau drue et les malheureux de Ravage tentant d’échapper au feu destructeur. Hollywood adore mettre en scène la catastrophe, le cinéma en a même créé un genre, peut-être faut-il y voir un lointain héritage de Barjavel ?

Actusf : Si vous deviez recommander un de ses ouvrages, lequel serait-ce ? Pourquoi ?

Danielle Martinigol : Vous avez compris que je vénère La Nuit des Temps. Je connais l’incipit par cœur : "Ma bien-aimée, mon abandonnée, ma perdue, je t’ai laissée là-bas au fond du monde…" Alors je vais citer Le voyageur imprudent, et particulièrement le moment où Pierre Saint-Menoux se rencontre lui-même et que les deux individus qui ne sont ni frères, ni clones, ni jumeaux, seulement deux fois le même homme, ne trouvent absolument rien à se dire. Quelle stupéfiante vérité : la seule personne à laquelle nous n’aurions rien à apprendre, à demander, à confier, à reprocher, à envier… qui serait-ce sinon nous-même ?

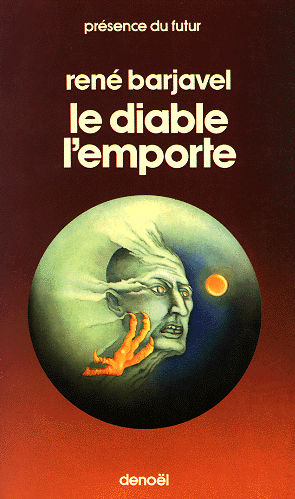

Natacha Vas Deyres : La Nuit des temps est un ouvrage essentiel pour connaître la SF de Barjavel dans un premier temps, Ravage est en quelque sorte la clé pour ouvrir et comprendre son imaginaire. Mais pour approfondir le sujet, je recommanderais plutôt la lecture du Diable l’emporte, publié en 1948, un roman méconnu, qui me semble être un syncrétisme de tous les thèmes abordés par l’écrivain, avec une mise en scène de la catastrophe annonçant son écriture scénaristique.