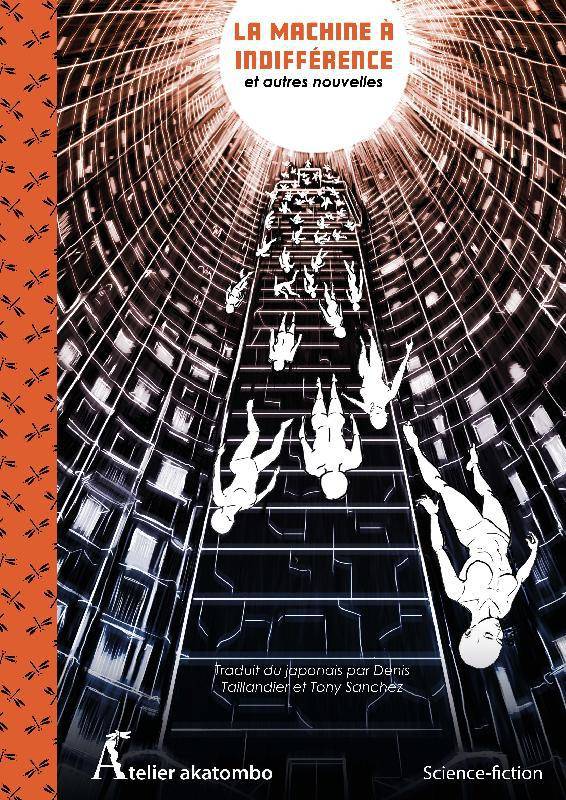

« Un sifflement fendit l’air. Des milliers de jeunes filles se mirent à tomber. Certaines en ligne droite, d’autres en rebondissant contre les parois. Elles disparaissaient ensuite dans les profondeurs du bâtiment. »

Actusf : Tout d’abord merci Tony et Denis d'avoir accepté de répondre à quelques questions pour Actusf ! Pouvez-vous dans un premier temps vous présenter ainsi que votre parcours pour nos lecteurs ?

Tony Sanchez : Gros lecteur depuis l’enfance, je suis tombé assez vite dans la marmite de l’imaginaire. Il se trouve que mon père avait beaucoup de livres de SF, et c’est ainsi que j’ai démarré avec des romans du Fleuve Noir, entre autres ; je n’ai plus lâché depuis, et j’ai dévoré tous les bouquins estampillés SF du CDI de mon collège et de la bibliothèque de ma ville (opportunément indiqués par un une pastille violette – il y avait des Ailleurs et Demain avec les fameuses couvertures métalliques, des Opta, plein de bonnes choses et de merveilleuses découvertes en somme…). J’ai toujours voulu travailler dans les livres, et c’est dans ce but que j’ai suivi un DUT métiers du livre au Havre après le lycée. C’est aussi là-bas que j’ai commencé à m’intéresser un peu plus au Japon, un pays qui me fascinait depuis déjà un moment - à force de voir des dessins animés japonais et les séries de Sentai, ça a laissé des traces… je ne suis pas de la génération RecréA2, la Cinq et Club Dorothée pour rien ! J’ai donc commencé à étudier tout seul le japonais en fin de DUT, et en attendant de pouvoir passer les concours de bibliothèque, j’ai donc démarré l’Inalco à Paris, histoire de m’occuper, mais mon intérêt pour le japonais a fini par prendre le dessus ! J’ai ensuite pu partir au Japon après ma Maîtrise (mon mémoire portait, comme c’est étonnant, sur la littérature de SF au Japon), où je suis resté cinq ans avant de revenir en France. J’essaie d’y retourner dès que je peux, même si ce n’est pas aussi souvent que je le voudrais (et le covid n’a pas aidé non plus ces derniers temps). Le Japon est vraiment un pays magnifique, où il y a des tonnes de choses à découvrir – c’est une belle destination qui vaut vraiment le détour.

Je grenouillais aussi sur les forums de SF, et à mon retour du Japon, j’ai intégré l’équipe d’Actusf comme chroniqueur, et je contribue (modestement) au site depuis lors. J’en avais profité pour concocter un dossier sur la SF japonaise, qui m’avait valu d’être contacté pour un numéro spécial Japon de Yellow Submarine, où j’avais traduit une nouvelle. Je traduis des mangas depuis 2009, activité que j’ai exercé à temps plein pendant quelques années, et que j’exerce encore en plus de mon travail actuel ; le métier de traducteur est un métier solitaire et pas toujours très stable, et je suis un peu trop sociable pour passer mon temps enfermé chez moi !

Denis Taillandier : Comme Tony et peut-être la plupart des gens de notre génération, j’ai découvert un pan de la culture japonaise à travers la télévision et les dessins animés, puis les séries distribuées en VHS ou DVD et les premières traductions de mangas. C’est également à ce moment-là que je me suis un peu familiarisé avec la science-fiction. A l’époque, je lisais plutôt de la littérature générale en puisant dans la bibliothèque familiale, même si je me souviens avoir rapidement découvert la fantasy avec Tolkien, ou le fantastique avec les œuvres de Maupassant et de Poe qui étaient au programme du bac. J’ai d’abord suivi une formation en langues (traduction et interprétariat) à l’ESTRI (Lyon), au cours de laquelle je me suis amusé à traduire quelques textes de Morgoth’s Ring, l’un des tomes de l'Histoire de la Terre du Milieu édités par Christopher Tolkien. Après un bref passage dans le monde du travail et quelques voyages au Japon, je suis retourné sur les bancs de la fac en licence de Japonais à l’université Jean-Moulin Lyon 3. J’ai poursuivi l’aventure jusqu’au doctorat avec une thèse sur l’imaginaire des nanotechnologies dans la science-fiction japonaise, que j’ai rédigée tout en travaillant à l’université Ritsumeikan (Kyoto). J’y occupe actuellement un poste de maître de conférences à la faculté des relations internationales où j’enseigne entre autres la culture japonaise à travers l’histoire de la science-fiction.

J’ai rapidement eu envie de faire découvrir des textes de SF japonaise en France et j’ai contacté Pierre Gévart, le rédacteur en chef de Galaxies SF, pour lui proposer une nouvelle de Hoshi Shin’ichi et un petit article qui ont été publiés dans le numéro 28 (2014). Je me suis ensuite occupé du numéro spécial Japon (Galaxies SF 39, 2016) auquel Tony a participé en traduisant La Machine à indifférence de Project Itoh (Itō Keikaku), puis du dossier Nanotechnologies (Galaxies SF 45, 2017), et plus récemment du numéro dédié à l’IA (Galaxies SF 71, 2021), avec à chaque fois des textes inédits de SF japonaise en traduction française.

Actusf : Avec quel texte ou auteur précis avez-vous découvert la littérature japonaise ?

Tony Sanchez : Là encore, c’est en fouinant dans la bibliothèque familiale que je tombais sur un recueil de Naoya Shiga, le Samourai ; j’avais été complètement happé par ces textes, mais ce n’est que longtemps après, à mon arrivée à l’Inalco, que je reprenais mon exploration de la littérature japonaise. Plusieurs récits m’ont particulièrement touché : ceux d’Akutagawa Ryunosuke, d’Abe Kôbô, ou encore Murakami Haruki. J’aime beaucoup le fantastique (en plus de la SF, mais j’ai tendance à penser que les genres dits « de l’imaginaire » se basent sur les mêmes mécanismes, et que si on porte de l’intérêt à la SF, on a de bonnes chances d’en avoir pour la fantasy ou le fantastique) et les récits japonais ne manquent pas d’histoires de ce genre. Je prenais un peu tout ce qui me tombait sous la main à la bibliothèque de l’Inalco, mais j’ai aussi eu quelques mauvaises surprises, comme le Genji Monogatari qui m’a ennuyé à un point que je ne croyais pas possible – je n’ai tenu que trente pages avant de lâcher définitivement l’affaire. J’étais globalement plus intéressé par la littérature contemporaine, et c’est toujours le cas ! Dans mes coups de cœur, il y a Kafka sur le rivage, mon premier Murakami découvert en VO, et pour moi son meilleur roman. Ce que j’apprécie le plus dans la littérature japonaise, c’est qu’elle arrive à mettre du merveilleux (pour la SF on parlerait de Sense of wonder) dans le quotidien. Il se trouve que c’est cette dimension-là que je recherche dans les récits de fiction, ce subtil décalage avec la réalité qui va me faire voyager ailleurs, et sans forcément bouger de mon fauteuil ! Et avec le covid, c’était même la seule façon de voyager, je ne m’en suis donc pas privé cette année !

Denis Taillandier : J’ai rencontré la littérature japonaise sur le tard, avec Murakami Haruki, Murakami Ryū et Ōe Kenzburō. Je crois avoir commencé avec La Fin des temps du premier, Bleu presque transparent du second, et Le Faste des morts du troisième. J’ai ensuite découvert les œuvres d’Abe Kōbō, Miyazawa Kenji ou Izumi Kyōka. C’est grâce à ces textes que je me suis intéressé à des courants littéraires que je connaissais peu – comme le réalisme magique, le surréalisme ou la science-fiction. Je suis évidemment passé par quelques classiques pendant mes études, mais le fait d’orienter mes recherches sur la science-fiction a largement dicté mes choix de lecture, très laborieuse au départ à cause de la difficulté de langue et de mon manque de connaissance du genre au Japon. Je me suis d’abord plongé dans des recueils de nouvelles des trois « grands » : Hoshi Shin’ichi, Komatsu Sakyō et Tsutsui Yasutaka, avant d’étendre mes perspectives en profitant des conseils éclairés des membres du cercle d’études de la science-fiction à l’université Keiō.

Actusf : Vous venez de publier le recueil La Machine à indifférence et autres nouvelles soit la première anthologie de science-fiction japonaise traduite en français chez l’Atelier Akatombo. Quelle a été la genèse de ce projet et comment a-t-il trouvé sa place chez cet éditeur spécialisé ?

Tony Sanchez : C’est une histoire de rencontres ! Le monde de la SF est petit, au Japon aussi, et c’est par l’intermédiaire d’une connaissance commune (Susumu Niijima, professeur de français à l’université Keio) que Denis m’a contacté. De fil en aiguille, on a discuté autour de notre intérêt pour la SF, et de notre envie de présenter la littérature de SF en France – encore méconnue, même si les mangas et animés ont contribué à la populariser. Denis avait proposé à Pierre Gévart un dossier spécial Japon pour Galaxies, et c’est finalement ce dossier qui nous aura mis le pied à l’étrier, si je puis dire : on avait traduit deux nouvelles, pourquoi ne pas proposer un recueil ? On a donc contacté plusieurs éditeurs après avoir sélectionné quelques textes, et Frank Sylvain et l’Atelier Akatombo ont répondu favorablement !

Denis Taillandier : Je rejoins Tony : le projet s’est tissé au hasard des prises de contact et des rencontres. Je dois beaucoup à Tatsumi Takayuki qui a signé la postface de l’anthologie, professeur en littérature américaine à l’université Keiō (Tokyo). C’est lui qui m’a ouvert les portes de la communauté SF au Japon et qui m’a présenté Niijima Susumu (et donc indirectement Tony). Le dossier spécial Japon de Galaxies SF a effectivement été l’occasion d’une première collaboration avec Tony. Nous avons ensuite rapidement lancé cette idée d’une anthologie de SF japonaise et contacté quelques éditeurs…mais sans grand succès malheureusement.

C’est à l’occasion de la Worldcon de Dublin (2018) que la situation a évolué. Tony y participait également et j’avais fait le déplacement en compagnie de Fujii Taiyō, le président de l’association des écrivains de science-fiction & fantasy du Japon (SFWJ). Lorsque je lui ai évoqué notre projet (nous voulions inclure une de ses nouvelles dans l’anthologie), Fujii m’a annoncé que son roman Nuage Orbital allait bientôt sortir en France chez Atelier Akatombo. Je n’avais jamais entendu parler de cet éditeur, mais j’ai trouvé l’initiative de publier le lauréat 2014 du Grand prix de SF japonaise vraiment audacieuse ! Tony et moi attendions encore le retour de certaines maisons d’édition que nous avions contactées, mais après plusieurs mois de silence, je me suis dit que la sortie de Nuage Orbital chez Atelier Akatombo était un signe… et je leur ai donc envoyé un message. Frank Sylvain, qui était en déplacement à Tokyo, m’a aussitôt répondu et a eu la gentillesse de venir jusqu’à Kyoto pour en discuter de vive voix, une première rencontre qui s’est terminée sur un accord de principe.

A la suite de plusieurs échanges, nous nous sommes finalement tous rencontrés à Lyon au cours de l’été 2019, alors que je venais d’arriver en France pour un projet de recherches d’un an. Sur les conseils de Frank Sylvain, plutôt que de proposer un survol éclectique (et forcément très incomplet), nous avons recentré la ligne éditoriale autour des auteurs de la nouvelle génération pour donner un aperçu de ce qui s’écrit et se lit en ce moment au Japon.

Actusf : Comment expliquez-vous cette première, alors que le Japon occupe une place certaine dans la science-fiction, tous supports confondus ?

Tony Sanchez : Il y a selon moi plusieurs facteurs à prendre en compte :

- la SF en France reste une littérature de niche, et les éditeurs préfèrent miser sur les valeurs sûres anglo-saxonnes (vu qu’on vend peu en volume, ça ne valorise pas la prise de risque).

- le peu d’appétence (supposé ?) des français pour la nouvelle, alors qu’au Japon c’est un genre qui fonctionne toujours bien. On a aussi peu de supports dédiés pour la nouvelle en France, ce qui n’aide pas. Quand on voit le succès d’une collection comme Une Heure-Lumière au Bélial’, c’est qu’il doit exister une place pour le format court, quelque part ! Au moins pour la SF…

- il y a déjà eu des tentatives de publier de la littérature de SF auparavant, mais c’était systématiquement basé sur le lien avec un manga ou un animé : La Mélancolie de Haruhi Suzumiya chez Hachette, Sky Crawlers et Library Wars chez Glénat ont été des flops (sauf erreur de ma part et si mes souvenirs sont bons). Si les lecteurs de mangas sont nombreux, ils ne sont pas tous des lecteurs de romans… souvent considérés comme de simples produits dérivés, et sans tenir compte de la qualité intrinsèque des œuvres (pour le coup, elles ne manquaient pas d’intérêt, La Mélancolie de Haruhi Suzumiya avait une dimension métafictionnelle, avec une réflexion sur les otakus et les récits appréciés par les fans de mangas et de SF ; Sky Crawlers avait un ton sombre et mélancolique prenant, même si j’estime que la traduction française ne fonctionnait pas). C’est d’ailleurs encore le cas, les romans de Project Itoh publiés chez Pika l’ont été en lien avec les animés, au point d’en reprendre les titres en anglais (The Empire of Corpses et Genocidal Organ).

- l’absence de traducteurs aussi lecteurs de SF et s’intéressant au genre a sans doute contribué à l’absence d’initiative à ce niveau-là. Je ne crois pas que beaucoup d’éditeurs – et d’éditeurs de SF - lisent le japonais en France, du coup c’est aux traducteurs d’arriver avec du clé en main, sans certitude que le texte soit pris. Comme Frank Sylvain lit le japonais, il pouvait aussi s’assurer que les textes lui plaisaient, et qu’on ne faisait pas n’importe quoi, le cas échéant.

Denis Taillandier : Je crois que Tony a bien résumé la situation… N’étant pas très familier du monde de l’édition en France – a fortiori en ce qui concerne la science-fiction, je ne peux que spéculer à ce sujet. J’ai eu un excellent premier contact avec Pierre Gévart chez Galaxies SF, qui n’a pas hésité à me faire confiance et à publier quelques textes. Je pensais donc que ce projet d’anthologie éveillerait la curiosité, mais ça n’a pas vraiment été le cas – en dehors d’Atelier Akatombo bien sûr ! Frank Sylvain nous avait d’ailleurs confirmé que la nouvelle n’était pas un format particulièrement vendeur, d’autant plus si les auteurs ne bénéficiaient pas déjà d’une certaine notoriété. Il suffit de constater le boom de la SF sinophone après que Liu Cixin a remporté le prix Hugo du meilleur roman en 2015 avec Le Problème à trois corps.

L’immense popularité des mangas et des dessins animés japonais a quelque peu éclipsé le médium littéraire en ce qui concerne la science-fiction. Ce n’est d’ailleurs pas problématique en soi : la science-fiction japonaise moderne (disons à partir de l’après-guerre) s’est développée en même temps sur tous les supports. Komatsu Sakyō a par exemple commencé sa carrière en 1948, alors qu’il était encore au lycée, avec un manga intitulé Kaijin sukereton hakushi (Le mystérieux professeur Squelette), où il évoque déjà l’idée de la submersion du Japon. L’association des écrivains de science-fiction & fantasy du Japon compte de nombreux mangaka parmi ses membres et Nagai Gō l’a d’ailleurs présidée entre 1996 et 1999.

Compte tenu de l’engouement français pour la culture japonaise, il est toutefois étonnant que si peu de titres soient sortis dans l’Hexagone, alors que les tentatives se font plus nombreuses outre-Atlantique. Viz Media avait notamment créé la collection Haikasoru, dédiée à la SF japonaise en traduction anglaise. Mais la situation est un peu différente dans la mesure où Viz Media appartient à un grand groupe japonais, ce qui facilite le processus. Il faut sinon négocier les droits avec les éditeurs japonais, auxquels il faut ajouter les coûts de traduction. Le pari est tout de suite plus risqué. D’ailleurs, malgré un lectorat anglophone potentiellement plus vaste, Viz Media a décidé d’interrompre la collection Haikasoru fin 2019.

Actusf : Cette anthologie contient cinq nouvelles de Project Itoh, Yūsuke Miyauchi, Toh EnJoe, Taiyō Fujii et Hirotaka Tobi. Comment avez-vous effectué la sélection des textes, quel a été pour vous le fil rouge (parfois radar de viseur ou rail de train, parfois pelote de laine) les reliant ?

Tony Sanchez : Denis me reprendra peut-être, mais on a d’abord et surtout proposé des textes qui nous plaisaient ; après un premier choix de textes plus large, on a essayé de regrouper, en accord avec l’éditeur Frank Sylvain, les récits qui relevaient d’une orientation commune, tout en montrant un minimum de diversité dans les approches et les motifs mis en avant. L’un des critères de choix était d’avoir des textes récents, tous du 21ème siècle, de donner un petit aperçu de la SF japonaise actuelle. La préface et la postface rentrent dans ce cadre, et permettent de recontextualiser les textes dans l’œuvre de chaque auteur et les uns avec les autres. Ce ne sera jamais aussi complet qu’on le souhaiterait, mais on a finalement eu la chance d’avoir un panel de textes très large dans lequel puiser. Plusieurs anthologies de nouvelles sortent chaque année au Japon, et je suis moi-même loin d’en avoir tout lu ! Autre point important dans le choix des nouvelles, tout du moins en ce qui me concerne, c’est que je puisse les traduire – il faut que le récit me fasse écho, que j’ai un minimum d’affinité avec le texte. J’ai ainsi pu lire d’excellentes nouvelles et romans, mais je serais bien en peine de leur rendre justice, sans parler du risque de perdre une bonne partie de ce qui fait tout le sel du texte original en cours de route… J’espère en tout cas y être parvenu avec les nouvelles dont je me suis occupé dans cette anthologie !

Denis Taillandier : Il y a tellement de textes à présenter qu’il a été difficile de faire un choix. Je sais que Tony affectionne particulièrement les récits qui entremêlent les genres (fantastique, horreur ou policier) et il avait immédiatement proposé des auteurs tels que Hiraya Yoshiki, Kobayashi Yasumi ou Miyabe Miyuki. De mon côté, j’avais également pensé au jeune Kusano Gengen qui venait de remporter en 2017 le prix Seiun des lecteurs avec sa novella Saigo ni shite saisho no aidoru (La seule et unique idol) ou à Shibata Katsuie et sa SF anthropologique. Nous avons finalement choisi d’articuler notre sélection autour de « jeunes » auteurs de la zero nen-dai (la génération des années 2000), qui ont contribué à un regain de popularité du genre au Japon à travers cette esthétique promue un temps sous le label ambigu de real fiction. Nous avons aussi eu à cœur de présenter des textes de qualité qui ont été salués à la fois par la critique et par les fans. Comme l’a dit Tony, il s’agit bien sûr de coups de cœur personnels, mais je crois qu’ils reflètent assez bien une bonne partie de la production littéraire actuelle. Notre sélection est certes loin de couvrir toutes les sensibilités, mais nous avons dû aussi jongler avec plusieurs contraintes évidentes, qu’il s’agisse du volume total de l’anthologie, ou de la négociation des droits (tous les textes ont été publiés chez l’éditeur historique de SF au Japon, Hayakawa).

Comme je l’ai évoqué dans la préface, nous voulions aussi rompre avec l’habituel prisme orientaliste à travers lequel Japon est presque immanquablement imaginé. La SF japonaise est très diverse, elle ne se préoccupe pas seulement du Japon, de sa culture ou de son histoire. La critique Kotani Mari explique d’ailleurs dans une interview que les auteurs et autrices de la nouvelle génération font oublier aux lecteurs qu’ils sont japonais, dans la mesure où ils appréhendent le monde de manière virtuelle en se servant des représentations véhiculées par la pop culture (jeux vidéo, séries ou films). Il me semble qu’ils sont également sensibles aux problématiques de notre époque : l’impact des sciences et des technologies sur la société, le statut de l’information, les logiques de recompositions géopolitiques et culturelles, etc. C’est plutôt à ce niveau-là que se situe le fil rouge, je crois.

Actusf : Le titre de la première nouvelle et du recueil éponyme vient d’ailleurs de l’œuvre de William Gibson et Bruce Sterling. Une façon élégante de montrer les rouages et engrenages de la real fiction japonaise ?

Tony Sanchez : Le choix du titre du recueil revient à notre éditeur, qui a fait cette excellente suggestion ! La référence à l’œuvre de Gibson et Sterling ne peut que parler aux amateurs de SF, tout en titillant (du moins j’aime à le penser) la curiosité du lecteur lambda – pour peu qu’un tel lecteur ait jamais existé, bien sûr !

Denis Taillandier : Effectivement, ce sont Dominique et Frank Sylvain qui ont proposé d’utiliser le titre de la nouvelle de Project Itoh (Itō Keikaku). Nous envisagions au départ quelque chose de synthétique qui ne mette pas en avant un texte plutôt qu’un autre, mais Dominique et Frank trouvaient – à juste titre ! – que La Machine à indifférence fonctionnait sur plusieurs niveaux : à la fois pratique courante dans le cas d’une anthologie, référence métatextuelle aux grands maîtres du cyberpunk (et du steampunk, en l’occurrence) et hommage à un écrivain emporté par la maladie alors qu’il venait à peine d’entamer sa carrière littéraire. Il faut dire que les textes de Project Itoh ont connu un tel succès au Japon que son décès prématuré en 2009 a donné lieu à de nombreux recueils de textes à sa mémoire, ainsi qu’à une multitude d’essais sur l’avenir de la SF japonaise « post-Project Itoh ».

La question du titre rejoint d’ailleurs celle du fil conducteur qui relie les nouvelles. Comme le souligne Tatsumi dans la postface, Project Itoh et Enjoe Toh étaient tous les deux des lecteurs de Gibson et de Sterling, au point de signer une postface commune à l’édition en format poche de La Machine à différences. Itoh avait d’ailleurs repris l’idée de décrire la révolution industrielle du XIXe siècle en termes informatiques à travers l’invention d’un programme – baptisé nécrologiciel – permettant de ranimer les morts et de les transformer en parfaits ouvriers. Suite au décès d’Itoh, c’est Enjoe qui développe et achève le roman, paru sous le titre The Empire of Corpses. Le texte d’Enjoe que nous avons retenu pour l’anthologie ouvre d’ailleurs un recueil, intitulé Self-Reference Engine, qui renvoie lui aussi à l’œuvre de Gibson et Sterling. La nouvelle de Fujii, Battle Loyale, a été initialement publiée dans une anthologie dédiée à la mémoire d’Itoh. On y retrouve ainsi des motifs récurrents chez Itoh, qu’il s’agisse des conflits armés ou des jeux vidéo. Fujii s’est notamment inspiré de TwinBee, le célèbre shoot’em up de Konami, pour imaginer les microdrones de combat dirigés par des joueurs du jeux vidéo Zhēn-pàn-dǎ ! La nouvelle de Miyauchi traite de problèmes similaires sur un ton peut-être plus humaniste. Avec celle de Tobi, elle revisite le cyberpunk en s’écartant des représentations techno-orientalistes si prégnantes dans les œuvres nord-américaines.

Actusf : Loin de se cantonner au Japon comme on pourrait peut-être l’attendre, les nouvelles ne s’y déroulent pas et proposent un point de vue plutôt engagé (avec des thématiques fortes comme les conflits ethniques, le colonialisme, les enfants soldats, les mondes virtuels ou le massacre Ouïghours par exemple). De nombreuses références littéraires et culturelles jalonnent également ces textes. Une manière de montrer que les écrivains japonais sont bien actuels et « sortent » des sentiers battus ?

Tony Sanchez : L’un des intérêts de la SF est qu’elle n’a pas de frontières ! Le fait qu’aucun des textes ne se déroule au Japon montre aussi que les auteurs japonais sont effectivement ouverts sur le monde, et qu’ils ne se contentent pas de se regarder le nombril. Les récits restent toutefois très japonais dans l’approche, dans l’extrême sensibilité dont ils font preuve. L’une des qualités de la fiction japonaise est d’aborder de manière à la fois crue et sensible (pensez au Tombeau des lucioles) les thématiques les plus difficiles.

Je dois aussi préciser que ces textes reflètent nos goûts en matière littéraire – je suis par exemple très friand des textes avec plein de références, que je trouve stimulants intellectuellement, parce qu’ils nourrissent ma curiosité. Cela permet aussi d’ancrer ces récits dans la réalité, de les rapprocher de nos préoccupations. Incidemment, ils font aussi pas mal écho à l’actualité récente…

Notre volonté était de proposer des textes qui sortent un peu des clichés et fantasmes liés au Japon – je crois qu’on y est parvenu !

Denis Taillandier : Il est difficile de rompre avec les représentations habituelles du Japon dans la SF (ou ailleurs). Depuis le japonisme du XIXe siècle, le regard porté sur le Japon est empreint d’exotisme. Comme dans un jeu de miroir, ce regard produit des effets. Il incite l’autre à se projeter dans le reflet qui lui est renvoyé. Le japonisme a notamment contribué à la notoriété de Hokusai au Japon, ainsi qu’à la mise en valeur des estampes, jusque-là considérées comme un art populaire bien loin des canons esthétiques de la traditionnelle école Kanō. Un siècle plus tard, lorsque le cyberpunk nord-américain a mis en avant un Japon high-tech futuriste peuplé d’images anachroniques de geisha ou de samouraï, il a incité en quelque sorte les écrivains japonais à jouer avec ces représentations. Dans son roman Vīnasu Shiti (Venus City, 1992), Masaki Gorō (qu’on a surnommé le « William Gibson japonais ») s’est par exemple amusé à renverser les codes du techno-orientalisme en interrogeant la place du Japon dans le monde.

Je ne suis pas en train de dire que les écrivains japonais ne s’intéressent pas à leur propre histoire, bien entendu. Il suffit de penser aux romans de Komatsu Sakyō par exemple, qu’il s’agisse de La Submersion du Japon (1973), mais aussi de Nihon apacchi-zoku (Les apaches japonais, 1964), ou Shuto shōshitsu (La volatilisation de la capitale, 1985). Il est cependant impossible de réduire ainsi Komatsu, lui qui considérait la science-fiction comme la « grande littérature de demain », la seule à même de donner un sens à un monde sans cesse bouleversé par les découvertes scientifiques et les transformations technologiques. L’autre figure éminente du genre au Japon, Hoshi Shin’ichi, a toujours évité d’attribuer un patronyme japonais à ses personnages, ou d’utiliser une monnaie particulière. Il aborde également les progrès technologiques de manière très succincte pour ne pas ancrer son propos dans une époque ou un environnement culturel spécifique. Il me semble donc que les auteurs présentés dans l’anthologie s’inscrivent dans la lignée de ces écrivains de la première génération pour qui la SF était un moyen de dépasser les horizons du quotidien afin de repenser notre rapport au monde.

Je me répète un peu, mais les mangas et les dessins animés japonais, tout comme le cinéma, ont également eu un impact formidable sur l’idée qu’on se fait de la science-fiction japonaise, notamment à travers les motifs du monstre (kaijū) et du robot ou du mecha. Et ce sont effectivement des motifs très populaires au Japon : depuis le premier Godzilla (1954), Astro, le petit robot (1952-68) ou Tetsujin 28-gō (L’homme de fer n° 28, 1956-66), en passant par Mazinger Z et Goldorak, Mobile Suit Gundam et Macross, jusqu’à Neon Genesis Evangelion, RahXephon ou Vision d’Escaflowne. Il est donc naturel que les lecteurs européens ou nord-américains s’attendent à retrouver ce type de motifs dans la littérature, à côté des cyborgs et des représentations techno-orientalistes popularisés par le cyberpunk.

Mais comme vous le précisez très justement dans votre question, les écrivains japonais puisent leur inspiration partout. Itoh et Enjoe on bien sûr été influencés par William Gibson et Bruce Sterling, mais Itoh était aussi un grand amateur de cinéma (il a laissé de nombreux billets critiques sur son blog) et de littérature. Son premier roman, Genocidal Organ, dans lequel il distille les références à Kafka et Beckett, emprunte autant à Ridley Scott et David Fincher qu’à Cure de Kurosawa Kiyoshi ou Lamu : Un rêve sans fin d’Oshii Mamoru. Enjoe est quant à lui protéiforme. Fasciné par la question du langage, il joue avec la forme à la manière des membres de l’Oulipo et s’inspire de Defoe et Dostoïevski pour compléter The Empire of Corpses. La Fille en lambeaux de Tobi Hirotaka se base sur un subtil jeu intertextuel avec L’Amateur de l’écrivain britannique John Fowles et Une fille branchée de James Tiptree Jr. En ce qui concerne Fujii, il explique lui-même dans un entretien sorti dans le numéro 71 de Galaxies SF, qu’il crée ses récits à partir d’illustrations ou de croquis qu’il dessine lui-même et que ce processus personnel lui semble plus déterminant qu’une éventuelle influence culturelle spécifique.

Actusf : Quelles ont été les difficultés et écueils éventuels de la traduction ? Je pense notamment aux quelques jeux sur des termes anglais qui parsèment le recueil (Peacemaker, système ORGAN, logiciel Unweave…) ?

Tony Sanchez : Pour La machine à indifférence, il a fallu jouer sur le registre de langue pour mieux rendre la violence de l’environnement dans lequel baigne le narrateur. Dans le cas de La fille en lambeaux, il y a une atmosphère dérangeante, un léger malaise à la lecture, principalement dû à l’incroyable personnage de Kei Agata, et c’est ce que je me suis attelé à retranscrire. Je n’ai par contre aucun mérite pour le logiciel Unweave, qui était rendu en anglais dans le texte – l’auteur m’a en quelque sorte facilité la tâche, sur ce point !

L’une des difficultés de la traduction du japonais est de parvenir à adapter sans trahir le texte original – il faut qu’à l’arrivée il soit lisible par un lecteur français, ce qui contraint parfois à des choix douloureux, nos deux langues étant très différentes. C’est aussi tout ce qui fait l’intérêt de ce travail, quand on a la joie d’être arrivé à trouver le ton juste, qui permettra au lecteur français d’apprécier aussi le texte. C’est là je crois le rôle du traducteur : celui d’un passeur, si le texte arrive sans encombre au lecteur, et que ce dernier l’apprécie, le contrat est rempli.

Et on ne soulignera jamais à assez à quel point l’éditeur est important à l’arrivée : entre la relecture et le travail d’harmonisation des textes, je pense qu’on peut être très satisfait du résultat !

Denis Taillandier : La réponse de Tony est très juste. Comme pour d’autres langues, il me semble que les difficultés se situent plutôt au niveau du respect de l’esprit et du style du texte original. Il existe bien sûr des spécificités propres à la langue japonaise (comme la relative absence de sujets dans les phrases), mais on en revient finalement à des problèmes d’ordre lexical, syntaxique, stylistique ou rythmique, inhérents à l’acte même de traduire. Il faut donc faire attention aux mots ayant une connotation spécifique liée à la société ou la culture japonaise, à la polysémie ou l’ambiguïté (parfois intentionnelle) de certaines expressions, au choix du sujet et des temps, à la transposition de structures grammaticales courantes en japonais mais un peu lourdes en français, aux répétitions, etc.

En ce qui concerne les néologismes, je dirais que le japonais facilite parfois (dans une certaine mesure) la tâche du traducteur. L’écriture japonaise est basée sur l’emploi de kanji, des logogrammes (un caractère = un mot) empruntés au chinois, et de deux syllabaires : les hiragana et les katakana, qui sont des transcriptions phonologiques de la langue orale. Sans entrer dans trop de détails, ce qui est intéressant dans le contexte de la science-fiction, c’est que les écrivains peuvent employer une combinaison inédite de kanji pour créer un néologisme et utiliser l’un des deux syllabaires (généralement les katakana qui servent à noter les mots empruntés aux langues étrangères) pour en indiquer la prononciation au-dessus des kanji. Les lecteurs japonais ont ainsi une idée (même si elle parfois imprécise) du sens grâce aux kanji et les katakana permettent de préciser la prononciation. Cela peut bien sûr donner lieu à des jeux de mots aussi complexes qu’amusants.

Dans le cas du logiciel Unweave de la nouvelle de Tobi, le terme est une translittération de l’anglais qui apparaît directement en katakana dans le texte : アンウィーヴ (prononcé anwīvu). En ce qui concerne les Peacemakers, Miyauchi n’utilise pas de néologisme, mais le terme 自警団 (prononcé jikeidan) qui signifie « milice de quartier », et l’annote avec les katakana ピースメーカー (prononcé pīsu mēkā), à nouveau une translittération de l’anglais. Cela facilite les choses ! Le système ORGAN qui apparaît dans la nouvelle de Fujii est encore plus simple : l’acronyme est noté tel quel en lettres romaines, suivi de l’expression anglaise complète. Son sens est précisé ensuite en japonais entre parenthèses.

Les choses étaient plus compliquées parfois. Comme la nouvelle Battle Loyale se situe en Chine, Fujii s’est amusé à utiliser du mandarin standard dans le texte, parfois en annotant la prononciation chinoise en katakana, parfois en ajoutant la traduction japonaise entre parenthèses à la suite du texte. A la première occurrence du drone de combat dirigé par l’ETIS, il le note en kanji, 殺人蜂 (qui pourrait se lire satsujin-bachi en japonais) et en précise la prononciation en katakana, sharenfen, qui est la translittération du mandarin shārénfēng (« abeille/guêpe tueuse »). Il le désigne ensuite avec la translittération de l’anglais killbug, notée en katakana : キルバグ (kirubagu). Il a fallu donc faire un choix pour la traduction française : conserver le terme mandarin (shārénfēng) après en avoir précisé le sens, utiliser l’anglais killbug, ou préférer la traduction littérale « abeille tueuse » qui évitait d’alourdir le texte avec des termes difficiles à retenir et permettait de conserver le clin d’œil au jeu vidéo TwinBee.

Je rejoins à nouveau Tony sur le formidable travail de relecture et de correction effectué par Atelier Akatombo. J’ai dérangé plusieurs collègues traducteurs, dont Yohan Leclerc et Gwennaël Gaffric, pour avoir leur avis sur certains passages, et nous avons eu de longues discussions avec Tony et Dominique Sylvain qui s’est chargée de la relecture des textes en compagnie d’une correctrice chevronnée.

Actusf : Un mot sur la saisissante couverture signée Guerric Leroy ?

Denis Taillandier : Frank Sylvain nous avait laissé le choix de l’illustration. J’avais pensé à une illustratrice membre de l’Association japonaise des écrivains de science-fiction & fantasy, ce qui aurait permis de présenter son travail en France, mais j’avais aussi Guerric en tête, un ami graphiste avec qui j’ai partagé mes premières années d’études à l’université Jean-Moulin Lyon 3. Guerric passait ses journées à dessiner, et il avait déjà un talent incroyable (je dois encore avoir quelques-unes de ses esquisses de Gally ou de Guts). C’était une belle occasion de travailler ensemble et nous nous sommes donc tournés vers lui.

En discutant des nouvelles incluses dans l’anthologie, je lui ai proposé de s’inspirer de l’averse de gynoïdes dans Les Anges de Johannesburg (une scène que je trouvais vraiment percutante). J’étais certain qu’il nous blufferait avec son travail, et nous n’avons pas été déçus ! Frank et Dominique Sylvain ont d’ailleurs choisi de modifier la charte habituelle de leurs couvertures pour que l’illustration apparaisse en pleine page.

Actusf : L’anthologie propose des textes forts, percutants, humanistes et poétiques tout à la fois. Une belle réussite. Si vous deviez (question difficile, j’en ai bien conscience) n’en choisir qu’un, lequel serait-il et pourquoi ?

Tony Sanchez : La machine à indifférence ! Parce que je l’ai traduit, déjà… Non, plus sérieusement, je trouve que c’est un texte coup de poing, et dont la lecture ne laisse pas indifférent, si je peux me permettre un mauvais jeu de mot. Le récit est fort, poignant, et ne montre pas les hommes sous leur meilleur jour. Un texte qui fait réfléchir, et qui interroge aussi notre rapport aux autres. Ceci étant dit, on doit pouvoir en dire autant des autres textes de cette anthologie, donc le mieux c’est encore de tous les lire !

Denis Taillandier : Je serais très honnêtement incapable de choisir… J’ai un faible pour les textes d’Itoh que j’ai découvert dès le début de mes recherches. La nouvelle de Miyauchi m’a vraiment marqué aussi, au point de la choisir pour l’illustration. Traduire Enjoe a été une expérience très stimulante et je trouve que les textes de Fujii font remarquablement écho à l’actualité. Mais je crois que c’est l’écriture de Tobi que je préfère. La poésie de son style, la cruauté dont il fait preuve à l’égard de ses personnages. La lecture de ses textes me laisse toujours un étrange sentiment de malaise. Il est très difficile à traduire, j’ai passé de longues heures sur De nuit et de boue (Galaxies SF 45), et Tony a fait un travail remarquable avec La fille en lambeaux !

Actusf : Quels sont vos prochains projets littéraires ? Pourra-t-on espérer d’autres anthologies à venir (avec des autrices au sommaire par exemple) chez ce même éditeur ?

Denis Taillandier : Atelier Akatombo nous a donné le feu vert pour une seconde anthologie. Tony et moi avons déjà jeté quelques idées sur le papier. Il y a de brillantes autrices parmi la nouvelle génération. Niki Minoru est toutefois l’une de seules à être incluse dans le label real fiction et les thèmes de ses nouvelles ne correspondaient pas à la ligne éditoriale que nous avions fixée. Nous aurons donc l’occasion d’en présenter quelques-unes dans le second volume. Nous pensons notamment à Ōhara Mariko, Takano Fumio et Ueda Sayuri (dont j’ai déjà traduit une nouvelle le dossier Japon de Galaxies SF). Nous réfléchissons également à des romans, affaire à suivre !

Actusf : Où pourra-t-on vous retrouver en dédicace ou salon prochainement, malgré la situation sanitaire ?

Tony Sanchez : Si des libraires sont intéressés en région parisienne, je viens avec plaisir ! Et pareil pour les salons, quand ça reprendra ! On discute actuellement sur une rencontre à la librairie le Renard Doré, à la rentrée, si bien sûr la situation le permet.

Denis Taillandier : Je réside à Kyoto et il est un peu difficile de voyager en ce moment (et le Japon impose toujours une quarantaine à l’arrivée sur le territoire), mais nous essayerons de pallier le problème avec internet lorsque c’est possible. J’espère pouvoir participer aux Utopiales si la situation s’améliore !